介護の現場では、高齢の利用者様の視力や目の健康にも日々注意を払う必要があります。

加齢に伴い目の疾患が増える一方で、見えづらさは加齢のせいだと見過ごされがちです。

本記事では高齢者に多い目の病気について、その症状や進行の特徴、介護現場での気づき方、ケアのポイントを解説します。

利用者様の目の健康を守り、生活の質(QOL)の向上と安全確保につなげるために、ぜひ最後までお読みください。

目次

高齢者に多い眼の病気とは

高齢者に特によくみられる代表的な目の病気には、白内障・緑内障・加齢黄斑変性の3つがあります。

これらはいずれも放置すると重篤な視力低下や失明につながりかねない疾患です。それぞれの疾患の概要は次のとおりです。

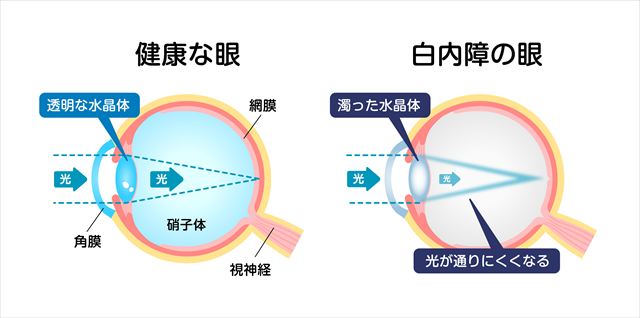

白内障

水晶体(レンズ)が白く濁って視界がかすむ病気です。主な原因は加齢で、早いと40歳代に発症し、80代では100%の人が発症しているとされています。

視力低下やまぶしさ、二重に見えるなどの症状が現れ、放置すると視力障害の原因になりますが、手術によって視力を回復できる疾患です。

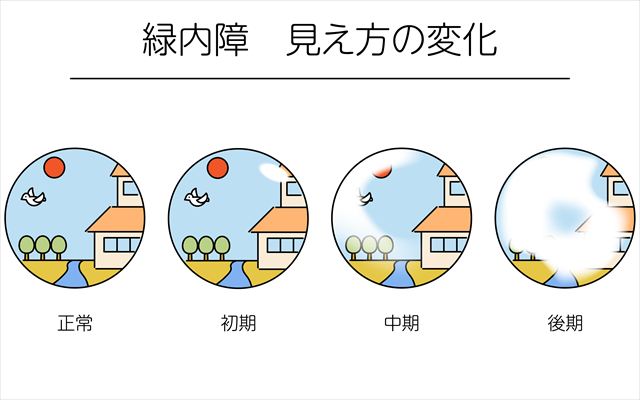

緑内障

視神経が障害され視野が狭くなる病気です。40歳以上の日本人の約5%(20人に1人)、60歳以上では約10%が緑内障を有するとされます。

日本における失明原因の第1位であり、加齢に伴い有病率が増加します。初期には自覚症状が乏しく、徐々に症状が進行する点が特徴です。

加齢黄斑変性

網膜の中心部(黄斑)が加齢によって変性し、物が歪んだり視野中央が暗く見える疾患です。視力低下や中心部の視野欠損を引き起こし、欧米では成人の失明原因1位として知られています。

日本でも食生活の欧米化等により患者数が増加傾向にあります。

白内障:最も多い視力低下の原因

白内障は、加齢に伴い誰にでも起こりうる視力障害の一因であり、高齢者にとってとても身近な目の病気です。

介護現場では、初期段階の白内障にも早く気づくことが利用者様のQOLを守る鍵になります。

本章では、白内障の症状と進行の特徴、そして現場での対応法について解説します。

症状の特徴と進行パターン

白内障は、カメラのレンズに相当する水晶体が白く濁ることで視力が低下する病気です。

加齢による変化が最大の原因で、他に糖尿病やアトピー性皮膚炎、ステロイド薬の長期使用などもリスク因子となります。

進行はゆっくりと年単位で進むことが多く、左右の目で進行度が異なる場合もあります。

初期には自覚症状がほとんどなく、進行に伴い次第に症状が現れ、視界がぼんやりかすむ、光をまぶしく感じる、ものが二重三重に見えるなどが典型的な進行パターンです。

介護現場で気づきやすい白内障のサイン

介護の現場では、利用者様の何気ない様子から白内障の兆候を察知できる場合があります。以下のようなサインに注意してみましょう。

・まぶしさを訴える

白内障があると強い光で眩しく感じやすくなるため、日中カーテンを閉めたがる、帽子やサングラスを室内でも欲しがるといった様子が見られることもあります。

・視界がかすむ、ぼやける

部屋を明るくしても新聞や本を読むのに「かすんで見える」「薄暗く感じる」と話したり、眼鏡をかけてもピントが合わず物がぼやけると訴えることがあります。

・二重に見える

白内障の症状でものが二重三重にダブって見えることがあります。

これらのサインは白内障で現れるサインです。もし利用者様が上記の症状があれば、次に紹介するケアのポイントに注意しましょう。

白内障の方へのケアのポイントと注意

白内障のある高齢者へのケアでは、見えにくさを補うことで、安全と生活の質を維持する工夫が大切です。

・環境の照明調整

白内障のある方は暗い場所で段差や物に気づきにくくなります。居室や廊下は十分に明るく照明をつけましょう。

・コントラストの工夫

白内障が進行すると色の差や境目が判別しにくくなるため、階段や段差には明るいテープを貼って強調するなど、色のコントラストを高める工夫が有効です。

・視機能を補助する道具

細かい文字が読みにくい場合は拡大鏡(ルーペ)や読書用の拡大読書器の利用を検討しましょう。

・受診と手術への支援

白内障は手術で視力回復が期待できる病気です。利用者様やご家族が手術に不安を感じている場合は、眼科受診を促し医師から詳しい説明を受ける機会を作りましょう。

このようなケアを行うことで、白内障の症状が楽になり、利用者様の安全と生活の質を担保することができます。

緑内障:自覚症状が少ない「静かな視野欠損」

緑内障は日本における失明の主な原因であり、早期発見と継続治療が重要です。

高齢者に多く、日々の介護業務のなかで視野の異常を察知することが、重症化を防ぐ第一歩となります。

ここでは、緑内障の特徴と現場でのケアのポイントを説明します。

症状の特徴と進行パターン

緑内障は視神経が障害され、徐々に視野が狭くなる疾患です。

加齢に伴い発症リスクが上昇し、40歳以上で約20人に1人が緑内障を有するとされています。

患者数が多いため、日本では緑内障は失明原因の第1位になっています。

多くの場合、進行は非常にゆっくりで初期には痛みや視力低下など自覚症状がほとんどなく進むため、気づいたときにはかなり進行していたというケースが少なくありません。

一度障害された視野は元には戻らないため、早期発見と治療開始がとても重要です。

介護現場で気づきやすい緑内障のサイン

緑内障は自覚症状がほとんどないまま進行しますが、介護する中で次のような点に注意することで兆候を察知できる場合があります。

・物や人にぶつかりやすい

視野の周辺部分から欠けていくため、横や足元の物に気づきにくくなります。

・暗がりで極端に見えづらそうにする

緑内障の視野障害は暗所で顕著になることがあり、夜間の廊下やトイレで戸惑う様子が見られます。

このような症状があれば、緑内障を発症しているかもしれません。もし利用者様が上記の症状があれば、次に紹介するケアのポイントに注意しましょう。

緑内障の方へのケアのポイントと注意点

緑内障のある利用者様をケアする際は、進行を抑える治療継続の支援と、視野障害による暮らしにくさへの対応が重要です。

・点眼治療の継続

高齢の利用者様は点眼の自己管理が難しい場合も多いため、介護スタッフが声かけをして忘れず点眼していただく、場合によっては直接介助することも検討します。

・定期的な眼科検診への同行

進行状況のチェックや治療効果判定のため、定期的な眼科受診が欠かせません。

・環境調整と安全確保

視野が欠けて見えている利用者様に対しては、家具の配置や生活動線の工夫でぶつかったり踏み外したりしにくい環境を整えます。

このようなケアを行うことで、緑内障の進行を防ぎ、利用者様の安全と生活の質を担保することができます。

加齢黄斑変性:中心視野の障害

加齢黄斑変性は、視野の中心が見えなくなる病気です。

文字が読めない、顔の判別ができないなど、生活の中で大きな困難を引き起こしますが、周囲からは気づきにくいのが特徴です。

症状を見逃さず、適切な対応をすることで、利用者様の不安や混乱を減らすことが可能です。本章ではその症状とケアの工夫について解説します。

症状の特徴と進行パターン

加齢黄斑変性は、網膜の中心部にある黄斑という部位が加齢によって機能障害を起こし、視野の中心が見えにくくなる病気です。

初期には自覚症状が乏しいこともありますが、進行すると視界の中心が歪んで直線が波打って見える、中心部が黒く見える(中心暗点)、読書時に文字が抜け落ちるなどの症状が現れます。

視力そのものも低下し、顔の判別や細かい作業が困難になります。

介護現場で気づきやすい加齢黄斑変性のサイン

加齢黄斑変性は中心部分の視野障害のため、周囲からは気づきにくいことがあります。しかし以下のような様子が見られたら注意が必要です。

・読書や書き物の際の違和感

利用者様が本や新聞を読むときに顔を横に傾けたり、用紙から目を離して斜め方向から見ようとすることがあります。これは中心が見えづらく周辺で見ようとしている可能性があります。

・直線が曲がって見える

畳や床の目地、窓枠など本来まっすぐな線がゆがんで見えることがあります。

・細かい作業や運転を避ける

手先の細かい裁縫や編み物、塗り絵などを好んでいた方が「目が疲れる」と言って急に止めてしまったり、車の運転を嫌がるようになった場合も、中心部の見え方の低下が原因かもしれません。

このような症状があれば、加齢黄斑変性を発症しているかもしれません。もし利用者様が上記の症状があれば、次に紹介するケアのポイントに注意しましょう。

加齢黄斑変性症の方へのケアのポイントと注意点

加齢黄斑変性による視覚障害を持つ方へのケアでは、見えにくくなった中心部の見え方を補い、生活の質を維持する工夫が求められます。

・視覚補助具・代替手段の活用

中心が見えない場合、ルーペや拡大読書器を使っても効果が限定的なことがあります。そのため、音声や触覚など他の感覚を活用する支援が有効です。

・安全な環境整備

中心視野が欠けていると、真正面の障害物や段差に気づきにくくなります。居室内ではテーブルや椅子の角にクッション材を貼るなど、怪我防止に努めます。

・受診と治療継続の支援

加齢黄斑変性と診断された方には、治療の継続が視力維持に不可欠です。

このようなケアを行うことで、加齢黄斑変性の進行を防ぎ、利用者様の安全と生活の質を担保することができます。

その他の高齢者に多い眼疾患

上記のほかにも、高齢者によくみられる目の病気があります。

代表的なものとして網膜剥離、糖尿病網膜症、ドライアイなどが挙げられます。

それぞれ発症の背景や注意点を簡単に確認しておきましょう。

・網膜剥離

網膜剝離は、網膜が眼球の内側から剥がれてしまう緊急性の高い疾患です。加齢による硝子体(しょうしたい:眼球内部のゼリー状組織)の変化で50歳以降に突然発症することがあります。

症状として、視界に無数の黒い点(飛蚊症)が急に増える、突然の閃光(光視症)が見える、視野の一部に幕がかかったように見えなくなるなどが挙げられます。

利用者様が「虫が飛んで見える」「視界の端が黒い影で欠ける」といった異常を訴えたら、すぐに眼科受診を手配しましょう。

・糖尿病網膜症

糖尿病網膜症は、高血糖により網膜の血管が傷み出血や浮腫が生じる疾患です。長年糖尿病を患っている高齢者では特に注意が必要です。

初期の段階ではほとんど自覚症状がありませんが、進行すると飛蚊症や網膜剥離を伴い、急激な視力低下をきたす場合もあります。

糖尿病のある利用者様には、少なくとも一年に一度は眼科での検診を受けてもらいましょう。

・ドライアイ

ドライアイは、年齢に関係なく起こりえますが、高齢者では涙の分泌量や涙の質が低下するため特に起こりやすいです。

ドライアイでは目の乾燥感、ゴロゴロする異物感、目の疲れなどを訴えるようになります。利用者様がしきりに目をこする、まばたきの回数が増えた、テレビを見るとすぐ目が疲れると言う、といった場合はドライアイの可能性があります。

市販の人工涙液を使用して改善する場合もありますが、防腐剤無添加のものを選ぶなど医師・看護師の指示に従いましょう。

視力低下が高齢者の生活に与える影響

高齢者の視力低下は、介護が必要になるリスクやQOLに大きく影響します。

視力低下による主な影響を理解し、適切な対策を講じることが大切です。

視力が低下すると段差や障害物が見えにくくなり、つまずきや転倒の危険性が高まります。

白内障や緑内障によって足元が見えづらくなり、わずかな段差でつまずくケースは少なくありません。遠近感も掴みにくくなるため階段の上り下りが不安定になることもあります。

そして、近年、視力低下は認知症の新たな危険因子になりうることが報告されました。

視力が低下すると読書やテレビ視聴、趣味活動や外出が難しくなり、「見えないから」と諦めてしまう場面が増えがちです。

その結果、生活上の楽しみが減ってしまい、意欲低下や抑うつにつながる恐れもあります。

このように視力低下は高齢者の心身に大きな影響を及ぼすため、早めに気づいて治療・補助を行い、できる限り見える生活を維持することが大切です。

眼科受診の判断基準と医療連携

目の異常に気づいたとき、どのようなタイミングで受診をすすめるべきか迷うことがあるかもしれません。

特に高齢者は自覚症状がうまく伝えられないこともあるため、介護職が適切な判断材料を持つことが大切です。

ここでは緊急性のある症状や受診の目安、医療とのスムーズな連携方法について解説します。

緊急性の高い症状と受診のタイミング

高齢者の目の異常の中には、一刻も早い眼科受診が必要なケースがあります。

介護現場で以下のような緊急度の高い症状を認めた場合は、速やかに医療機関へ連絡・受診させましょう。

・急激に視力が下がっている

・急激に視野が欠ける

・飛蚊症が突然増える

・片目をつむるともう一方の目でよく見えない

以上のような症状が見られた際は、まずは速やかに看護師や医師に報告し、指示を仰ぎましょう。

夜間や休日でも迷わず救急対応すべきケースもあるため、「ただの目の不調」と軽視しないことが肝心です。

そして、利用者様が眼科を受診する際、介護者や家族が医師に伝えると役立つ情報があります。

高齢の方は症状の経過をうまく説明できない場合も多いため、日頃接している介護職が気づいた点を共有することで診断・治療の助けになります。

・症状の出現時期や状況

・日常生活での様子

・既往歴や服薬状況

・補助具の使用状況

また、診察後には医師の説明内容を介護スタッフ間で共有し、ケアに活かすことが大切です。

介護職と眼科医療との連携により、利用者様の視力低下による危険や不便を最小限に抑えることができます。

まとめ

高齢者に多い目の病気について、その特徴や介護の視点からの対応法を見てきました。

白内障・緑内障・加齢黄斑変性はいずれも加齢に伴い発症リスクが高まる代表的な疾患であり、多くの高齢者がこれらの目の問題を抱えています。

それぞれ特徴を理解し適切に対処することが重要です。

視力の低下は転倒事故のリスクを高め、要介護状態を招く一因となるだけでなく、社会的な孤立や認知機能の低下にもつながりかねません。

だからこそ介護職は利用者様の目の異変にいち早く気づき、眼科受診につなげる役割を担うことが大切です。

本記事で述べた症状のサインやケアのポイントを踏まえ、日々のケアに活かしてください。

https://www.nichigan.or.jp/public/disease/name.html?pdid=48

https://www.gankaikai.or.jp/health/56/

https://www.gankaikai.or.jp/health/38/

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(24)01296-0/abstract

この記事の執筆者 | 栗原 大智 2017年、横浜市立大学医学部卒業。済生会横浜市南部病院にて初期研修修了。2019年、横浜市立大学眼科学教室に入局。 日々の診察の傍らライターとしても活動しており、m3や日経メディカルなどでも連載中。 「視界の質=Quality of vision(QOV)」を下げないため、診察はもちろん、SNSなどを通じて眼科関連の情報発信の重要性を感じ、日々情報発信にも努めている。日本眼科学会専門医。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。