2025年3月、福岡厚生労働大臣が介護分野への特定最低賃金導入を検討すると表明し、また石破首相が介護職への特定最低賃金導入を「政治主導で判断する」と明言したことから介護業界への特定最低賃金の導入が注目されています。

介護職の平均月給は全産業平均よりも低く、人材不足の大きな要因になっています。特定最低賃金が導入されれば賃金の底上げが期待されますが、実現には労使合意や財源確保など複数の課題があります。

本記事では特定最低賃金制度の仕組み、政府の最新動向、導入に向けた壁、そして事業者への影響を分かりやすく解説します。

目次

特定最低賃金とは?

特定最低賃金は、特定の産業について設定される最低賃金制度で、すべての労働者に適用される地域別最低賃金とは異なる仕組みを持っています。

厚生労働省によると、令和7年3月末現在で全国224件が設定され、約296万人の労働者に適用されています。

参考:厚生労働省「特定最低賃金について」

ここでは、制度の基本的な仕組みについてみていきましょう。

地域別最低賃金との違い

特定最低賃金と地域別最低賃金は、適用対象や設定方法において大きく異なります。

地域別最低賃金:産業や職種を問わずすべての労働者に適用される制度で、都道府県ごとに毎年必ず設定

特定最低賃金:特定の産業の労働者のみを対象とし、関係労使の申出に基づいて任意で設定される制度

設定主体も異なります。

地域別最低賃金は国の方針に基づき都道府県労働局長が決定しますが、特定最低賃金は労使の合意による申出を受けて最低賃金審議会が調査審議を行い決定します。

また、設定頻度についても、地域別最低賃金は毎年見直しが行われますが、特定最低賃金は定期的な見直し義務がなく、労使からの申出がない限り改定されません。

特定最低賃金と地域別最低賃金は「高い方が適用」が原則

特定最低賃金と地域別最低賃金の両方が適用される労働者については、金額の高い方が適用されるのが原則です。

例えば、地域別最低賃金が1,000円、特定最低賃金が1,050円の場合、1,050円が適用されます。

ただし、近年は地域別最低賃金の大幅な引き上げが続いており、一部の特定最低賃金で逆転現象が発生しています。

この場合、地域別最低賃金が適用され、特定最低賃金は実質的に効力を失うことになります。

現在導入されている業界の事例

特定最低賃金は全国で多数設定されています。

例をいくつかあげます。

秋田県では地域別951円に対し「自動車・同附属品製造業」1,020円です。差は69円となります。(2024年12月25日発効)。

参考:https://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/newpage_00052.html

大分県では地域別954円に対し「鉄鋼業」1,106円です。差は152円となります。(2024年12月25日発効)。

参考:https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saitei/steel-industry.html

特定最低賃金設定は、労使双方の合意による申出が前提

特定最低賃金の設定には、労使双方の合意による申出が前提となります。

厚生労働省「特定最低賃金について」では、特定最低賃金は、

「関係労使の申出に基づき最低賃金審議会の調査審議を経て、同審議会が地域別最低賃金よりも金額水準の高い最低賃金を定めることが必要と認めた産業について設定されています」

と記されています。

介護分野へ特定最低賃金導入が検討されている背景

近年の介護人材不足と賃金格差が、特定最低賃金の検討の背景にあります。

深刻化する介護職の人手不足

介護業界の人手不足は、今後さらに深刻化することが予想されています。

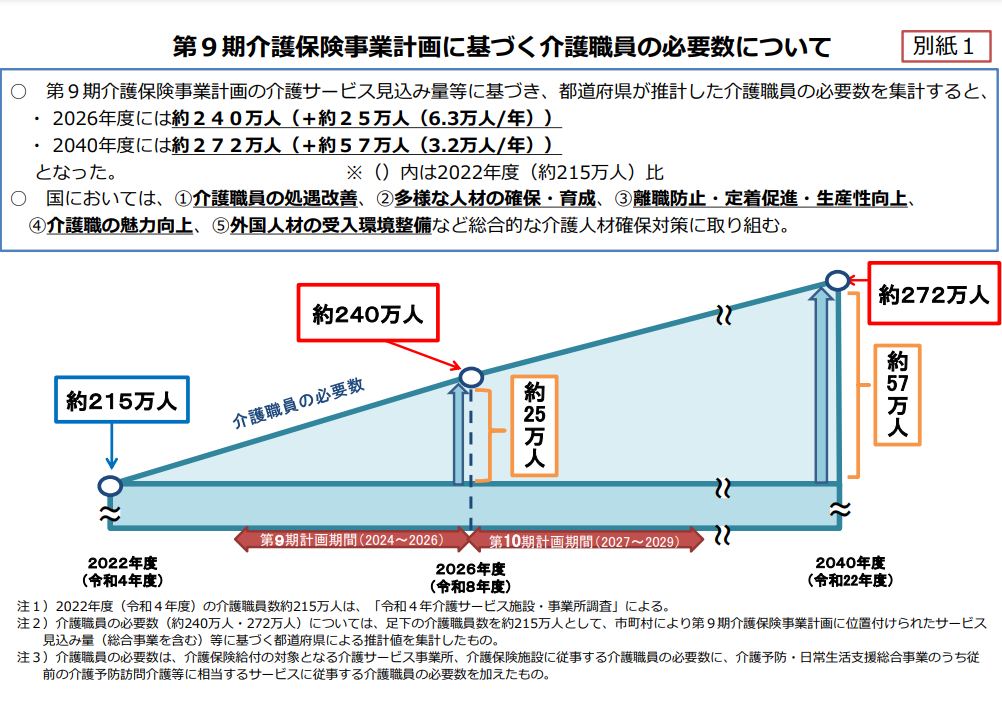

厚生労働省の「第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2026年度には約240万人、2040年度には約272万人の介護職員が必要とされています。

2022年度の介護職員数は約215万人であることから、現在の増加ペースが維持されない場合、2026年度には約25万人、2040年度には約57万人の介護職員が不足する計算になります。

人手不足の背景には、要介護認定者数の急激な増加があります。高齢化の進展とともに要介護認定者数は年々増加傾向にあり、介護需要が拡大する一方で、介護職員の確保が追いつかない状況が続いています。 現場では職員一人当たりの負担が増加しており、サービス品質への影響が懸念されています。

高齢化の進展とともに介護需要が拡大する一方で、介護職員の確保が追いつかない状況が続いており、現場の負担増加やサービス品質への影響が懸念されています。

全産業平均との賃金格差

介護職員の賃金は、全産業平均と比較して大きな格差があり、この格差は近年拡大傾向にあります。

2025年度の最低賃金は全国平均で過去最大となる63円の引き上げが予定されており、全産業での賃金底上げが進んでいます。

このような状況下で、介護職員の相対的な処遇の低さがより顕著になっており、他業種への人材流出や新規参入者の減少につながっています。

詳しい最低賃金改定の影響については、以下の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。

2025年の政府方針と動向

2025年は「検討を公にした年」といえます。

福岡厚労大臣は2025年3月21日の会見で、介護分野への特定最低賃金導入について「検討する考え」を示しました。

会見概要:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaiken/daijin/0000194708_00791.html

また、国会でも首相が“政治主導で判断”の姿勢を示しました。

中央最低賃金審議会の目安も過去最大級の引上げで、地域別の底上げと並行して産業別の“上乗せ”の是非が焦点になっています。

特定最低賃金導入で考えられる介護事業者への影響

特定最低賃金の導入は、介護職員の処遇改善という大きなメリットをもたらす一方で、事業者の経営や制度運営における様々な影響も生じることが予想されます。

特定最低賃金の導入による影響として、以下のようなものがメリット・デメリットとして考えられるでしょう。

メリット

・人材確保の促進

地域別最低賃金を上回る法的保障により、他業種からの転職者増加や新規参入者の拡大が期待できる。

・職員定着率の向上

処遇改善による働きがいの向上で、経験豊富な職員の離職防止効果が期待できる。職員の定着により、サービス品質の維持・向上にもつながる。

・サービス品質の向上

賃金改善によるモチベーション向上で、ご利用者への丁寧な対応や専門性の発揮が期待できます。職員の心理的余裕がケアの質向上にもつながる。

・地域格差の是正

全国統一的な制度により、都市部と地方の賃金格差縮小が実現し、地方での人材確保が改善される可能性。

・制度の安定性

法的拘束力により、事業者の経営状況に左右されない安定した処遇が確保されます。処遇改善加算と異なり、取得要件の複雑さもありません。

デメリット

・人件費負担の増加

特に小規模事業者では、人件費増加が経営を圧迫するリスクがあります。利益率の低い事業者では、サービス継続自体が困難になる可能性。

・介護報酬との整合性

介護報酬改定は3年周期のため、特定最低賃金導入とのタイミングのずれにより、収入増加が追いつかない期間が発生する可能性。

・地域間の事業格差

地域別最低賃金との差額が大きい地域では、事業者間の競争条件に不公平が生じる可能性。

まとめ

特定最低賃金は、特定の産業に従事する労働者の処遇改善を法的に保障する仕組みです。

介護業界に特定最低賃金が導入された場合、介護職員の立場としては、処遇改善(給料が上がる)につながるため大いに期待できる制度です。

しかし、経営者サイドとしては人件費向上が経営に与える影響は大きく、当然ながら介護報酬改定とセットで進めて貰わなければ困る、といったことでしょう。

現時点では、特定最低賃金がいつ導入されるかなどは不透明です。

制度の詳細や導入時期については、今後の審議会での検討や政府方針により決まるため、継続的な情報収集が重要といえます。

この記事の執筆者 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。