本記事は、産業保健心理学や睡眠衛生学の専門家である久保氏(労働安全衛生総合研究所(JNIOSH))による全3回連載の第1回目です。

執筆者である久保氏はフィンランド労働衛生研究所での国際研究経験や、日本産業衛生学会の代議員、国際学会Working Time Societyの理事を務めるなど、国内外で幅広く活動されています。

近年は「勤務間インターバル」や「つながらない権利」といった働き方改革に直結するテーマを中心に研究を展開。さらに、シンクロシフトを活用した共同研究成果が国際的な睡眠研究誌「Journal of Sleep Research」に掲載されるなど、その成果は世界的にも高く評価されています。

本シリーズでは、最新の知見をもとに「労働者の疲労回復」「疲労回復効果の高いオフの過ごし方」「交代勤務対策」について解説をしていただきました。

1回目の本記事は、「休む力=レスタビリティ」を切り口とし、疲労と休養について解説していただきました。

介護現場で働く皆様、ひいては交代制勤務で働く皆様にも参考になる部分もあるかと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

休むことは悪いこと?プレゼンティーズムの影響とは

「お休みをいただきます」、「お休みしていて申し訳ありません」というフレーズ。

読者の皆さんは上記の言葉、使ったことはありませんか?

おそらく介護現場で働く方の多くも、この問いかけに対して「YES」と答えられる方が大半なのではないでしょうか?

なぜ、多くの方がそういった経験をされているのかと言えば、「休むことイコール悪いこと」というイメージが私たち日本人には沁みついているからだと思います。しかし、本当にそうなのでしょうか?

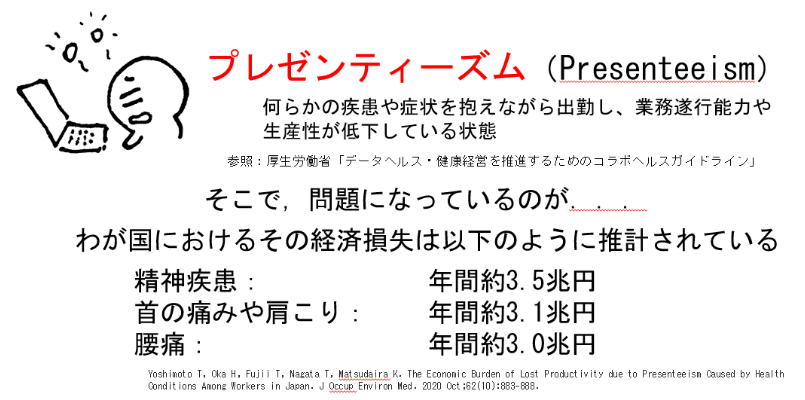

こちらのデータをご覧ください(図1)。プレゼンティーズムと言われる状態がどれだけ経済損失を生じさせているか?という推計データです。

プレゼンティーズムとは、たとえば、

風邪を引いていても出勤して、本来のパフォーマンスを発揮できない状態

を意味します。

図1.プレゼンティーズムによる経済損失

休むことは健康や安全に良い効果をもたらすことはなんとなく想像できますが、このデータは企業の売り上げにまで影響していることが分かります。

健康や安全に良いということだけでは、なかなか経営層の方々も休むことの重要性に振り向いてくれないかもしれませんが、売り上げにつながるということであれば、その考え方は変わるのではないでしょうか?

「休む力」という意味での「レスタビリティ」

そこで、私は最近、休む力という意味で「Rest」と「Ability」を合体させた造語「レスタビリティ」という概念を提唱しています。

休むのに力が要るというのは日本ならではの皮肉な状況ですが、おそらく今の停滞した日本の力を再生するには「働く力」とともに「休む力」が重要なのではないかと考えています。

また、疲労対策として休むことだけで良いのか?と思われるかもしれませんが、私たちが日々感じている疲労はちゃんと休めば回復する性質を持っています(※病気による疲労は除きます)。

疲労の役割

疲労の役割としては「これ以上、無理して働き続けないで休んで下さい」という身体からの重要なメッセージという側面があります。

そのメッセージを意識的、無意識的に無視し続けて働き続けた場合、疲労は回復困難な過労にシフトします。

疲労を感じた時には適切に休むことが一番

過労状態では生産性はもちろんのこと、安全性、健康性、生活性も低下してしまうので、疲労を感じた時には適切に休むことが一番、シンプルな疲労対策になります。

ただ、介護現場で働く方の多くは、休みたくても人員不足等で休めないというのが実情だと思います。その場合は仕方ないかもしれませんが、何しろ、「休むことイコール悪いこと」なので、休めるのに休まない状況も、もしかしたら日本の職場には数多く存在しているのではないでしょうか?

労働者の疲労回復3原則とは?

そういった状況に対しては改善の余地があると思うので、これも私の言葉ですが、レスタビリティを高めるために「労働者の疲労回復3原則」として疲れたら、休むこと、休めること、休ませることが求められます。

具体的には、

・疲れたら休むための個人の行動や知識、リテラシー

・休めるための職場の空気

・休ませるための社会的な制度

といったように個人、集団、社会の3層からレスタビリティを高める取り組みが重要ですという考え方です。

以下にそれぞれ説明していきます。

疲れたら休む(個人レベル)

最近、休み方が分からない!といった方がいて、「休み方教室」というものがあるということを聞いてビックリしました。それだけ、今の日本人が追い詰められているということなのでしょうか?

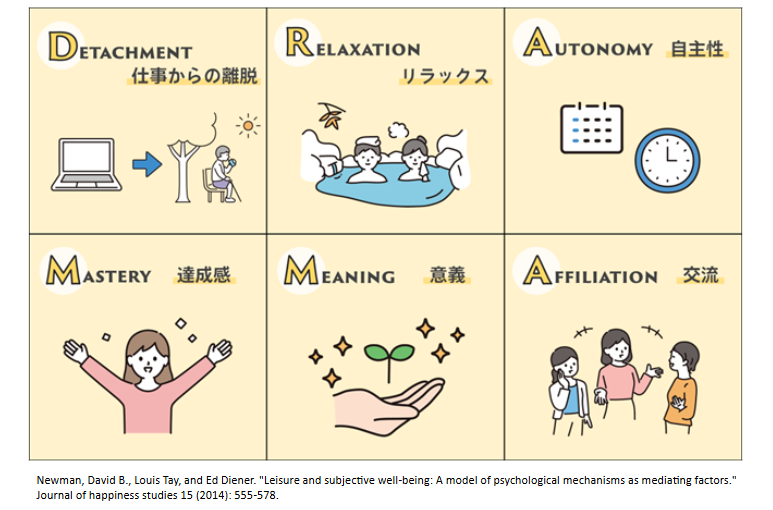

休み方研究の中で「DRAMMAモデル」というものがあります(図2)。こちらのモデルは国内外のレジャーの研究を集めてきて共通する要因を取り出してきたら、少なくとも6つの要因が重要だということで、その頭文字を取ったものです。

図2.休み方の6つの秘訣「DRAMMAモデル」

1.ディタッチ:オフでは仕事から心理的に離れること

2.リラックス:心身ともに休むこと

3.オートノミー:オフを自分で自由に過ごせる裁量

4.マスタリー:新しいことへの挑戦や学習をすること

5.ミーニング:自分の価値観に沿った余暇を過ごすこと

6.アフィリエーション:他者との関わりを持って過ごすこと

を意味しています。すべて満たす必要はありませんが、どれか1つでも実践できるように心がけてみてください。

また、ディタッチとあるサイコロジカル・ディタッチメントはとりわけ重要な概念です。

最近、情報通信機器の発達で、オンとオフのメリハリが付きにくくなっているので、「オフには物理的に仕事から離れる(職場を離れる)だけでなく、心理的にも仕事の拘束から解放されることが重要」だとする考え方です。

こちらについては次の記事で詳しく解説いたします。

疲れたら休める(集団レベル)

疲れても休めない職場ではどのようなことが起きているのか?睡眠科学の視点から考えたいと思います。

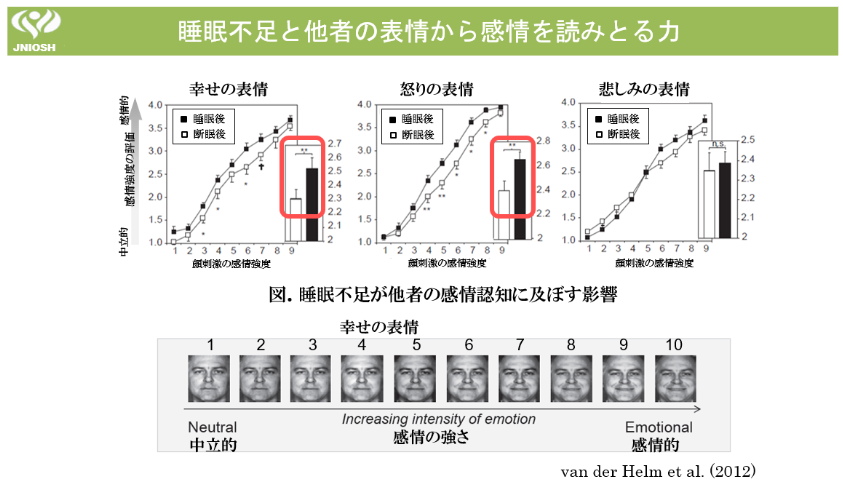

以下の図3は、断眠させた時と普通に睡眠を取った時で顔の写真の感情を評価する値がどう変わるか?ということを検証した実験です。

赤枠で囲っている部分をごらんいただくと、断眠後の方が普通に睡眠を取った後よりも、幸せの表情は幸せではない、怒りの表情は怒っていないというような傾向が示されています。

この実験は断眠ですが、忙しい職場では長時間労働の裏返しで睡眠を十分にとる時間がない状況にあると言えるでしょう。

そこから考えられることとしては、本人の性格や上司、同僚との相性という個人要因以外に、休めていない職場ではお互いの感情を読めなくなっている可能性が示唆されます。

また、他の研究からは睡眠不足状況では、困っている人がいても助けようと思わなくなるという実証データが出ています。

したがって、疲れても休めない職場は生産性のみならず、職場のメンタルヘルスの問題が生じるリスクがあると言えるでしょう。

図3.睡眠不足状況での他者表情を読み取る力

疲れたら休ませる(社会レベル)

「勤務間インターバル制度」や「つながらない権利」という言葉を耳にしたことはありませんか?それらの制度は共に疲労回復3原則で言う「疲れたら休ませる」にあたる重要なワークルールです。

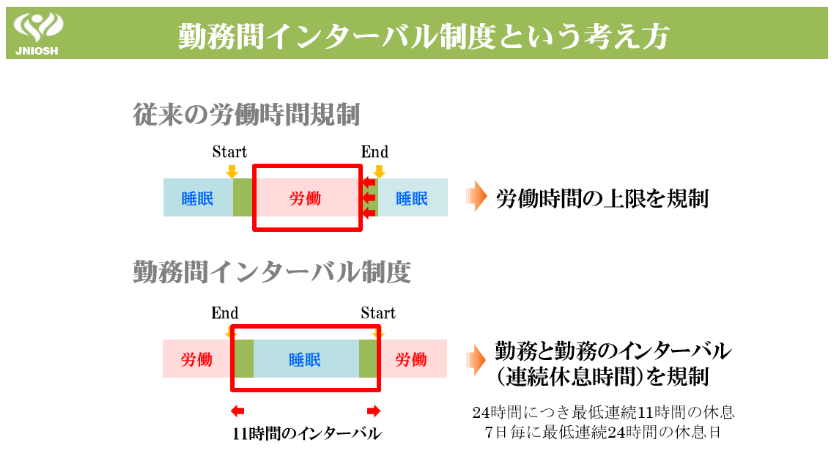

「勤務間インターバル」は図4が示すように、「仕事終わりから次の日の仕事の始まりまでのインターバルを最低11時間は設けましょう」というEU発のルールです。

日本の労働時間規制が労働時間の上限を規定していたことに対して、このルールでは逆転の発想で休む時間を規定しているので新しい過重労働対策として期待が寄せられています。

図4.勤務間インターバル制度とは?

もう1つのワークルールである「つながらない権利」は勤務時間外の仕事に関連した連絡を規制するルールです(図5)。

フランスでは2017年に施行されています。その後、コロナによって世界的に在宅勤務が普及したことも相まって、ヨーロッパ諸国を中心に次々と法制化されています。

勤務時間外のメールが睡眠の質を阻害することが分かっているので、こういったルールは重要だと思います。

とくにスマートフォンで簡単に勤務時間外でも簡単に仕事にアクセスできてしまうので、労働者の健康を守るためにも何かしらの枠組みが日本でも求められてくるのではないでしょうか?

図5.勤務時間外の連絡を規制する「つながらない権利」とは?

以上で紹介した「勤務間インターバル」はオフの量、「つながらない権利」はオフの質という両輪での新しい過重労働対策として位置づけられるでしょう。

もちろん、ルールありきで職場の実態に見合っていないルールはその内、形骸化してしまうので、こういった「休ませる」ワークルールは職場のニーズをとらえた形で運用していくことが肝要です。

以上、疲れたら休む(個人)、休める(職場)、休ませる(社会)という視点でレスタビリティを高める重要性について説明させていただきました。

まとめ

(以下、編集部記)

本記事のまとめとして、ポイントを5つあげさせていただきたいと思います。

・休むことは悪いことではなく、生産性や健康に直結する

プレゼンティーズム(無理に働く状態)は企業にも経済的損失をもたらすため、適切に休むことは個人・組織の両方にメリットがあり大切。

・「レスタビリティ=休む力」が重要

疲労はしっかり休めば回復する性質を持つため、体調に応じてしっかり休みを取ることが大切。

・疲労回復3原則「休む・休める・休ませる」

個人(休む)、職場(休める)、社会(休ませる)の3層からアプローチすることで、健全な労働環境を実現できる。

・オフの過ごし方にも工夫を

DRAMMAモデルが示すように、仕事から心理的に離れる、リラックスする、学びや交流を持つなど、多様な休み方が疲労回復の効果を高める。

・制度による支えも必要

勤務間インターバルや「つながらない権利」など、社会的なルールは休息の質と量を守る重要な仕組みです。個人では難しい領域のため、職場全体で考えていくことが必要。

このように、「休む力=レスタビリティ」を高めることは、介護現場をはじめとする交代勤務の方々の健康と働きやすさを守る上で欠かせないといえるでしょう。

とはいえ、現状において人手不足が進む介護業界では、休みもままならない現場があることも事実と思います。しかし、だからこそ組織全体で労働環境の改善や生産性向上などに取り組み、長期目線で介護職員が心身の健康を保ちながら、働ける職場づくりを目指していくことが求められているといえるのではないでしょうか。

個人で取り組めること、という視点では、まずはご自身の心身の健康を維持するためにオフの過ごし方として、休み方の6つの秘訣「DRAMMAモデル」をご参考にしてみてはいかがでしょうか。

第1回記事:レスタビリティを高めよう:労働者の疲労回復3原則

第2回記事:サイコロジカル・ディタッチメントの重要性:オフには仕事から物理的にも心理的にも離れること

第3回記事:交代勤務の疲労マネジメント、睡眠マネジメント|疲労回復力の高い睡眠について

久保智英氏「交代勤務介護士を対象とした参加型AI勤怠スケジューラーの睡眠改善効果:クロスオーバーデザインによる4か月の非ランダム化試験」(当社のシフト管理システム「シンクロシフト」を活用した共同研究成果)が国際誌Journal of Sleep Researchに掲載されました。

詳細は以下の記事をご覧ください。

・当社製品「シンクロシフト」を活用したJNIOSHとの共同研究論文が「Journal of Sleep Research」に掲載されました

この記事の執筆者 | 久保 智英 【略歴】 2003年3月 中央大学文学研究科心理学専攻にて修士(心理学)、2007年10月 名古屋市立大学医学研究科にて博士(医学)を取得。2008年4月 (独) 労働安全衛生総合研究所に任期付研究員として着任。2017年4月より上席研究員。2011年2月 フィンランド労働衛生研究所にて客員研究員。2020年4月より Journal of Occupational Health / 産業衛生学雑誌のField Editor(人間工学領域)。 2022年10月から日本産業衛生学会の代議員、2024年4月からWorking Time SocietyのBoard Member(理事)。 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年版)の見直し関する検討委員会に参画。専門は産業保健心理学、睡眠衛生学、労働科学。 現在は勤務間インターバル、つながらない権利、夜勤・交代勤務対策や自主対応型の疲労対策としての職場の疲労カウンセリングの研究に従事。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。