介護現場でも「DX推進」「ICT導入」「IoT活用」「IT化」といった言葉を耳にする機会が増えていませんか?

これらの用語は似ているようで、実は明確な違いがあります。

特に近年ではICT導入の状況が介護報酬の算定にも影響することが多くなっており、何らかのツールや機器を導入することを検討している事業者も増えているのではと思います。

また、経営層からDX化を進めるように、といった指示を受けて情報収集から始めている担当者の方もいるかもしれません。

まずはDXやICTの違いなど、用語について明確に理解することが大切です。用語を混同したまま導入を検討すると、期待した効果が得られない可能性があります。

本記事では、DX・ICT・IoT・ITの基本的な違いから、それぞれが介護現場でどのような役割を果たすのかなどまで、分かりやすく解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

まず知っておきたい基本用語の定義

DX、ICT、IoT、ITの4つの用語は聞きなれない、見慣れない方には混同しやすい用語だと思います。しかし、それぞれが指す内容や目的は大きく異なります。

ここでは、各用語の基本的な定義と特徴を整理し、介護現場での具体的な活用例とともに説明します。

DX、ICT、IoT、ITとそれぞれの用語の正確な定義を理解することで、職場での議論や導入検討時に適切な判断ができるようになるでしょう。

IT(情報技術)とは

ITは「Information Technology」の略で、日本語では「情報技術」と呼ばれます。

コンピュータやソフトウェア、ネットワークなどの情報を処理・管理する技術全般を指します。

1990年代から広く使われるようになった用語で、現在でも多くの場面で使用されています。

介護現場でのIT活用例としては、以下のようなものがあります。

・パソコンを使った介護記録の作成

・勤怠管理システムでの出退勤管理

・給与計算ソフトウェアの活用

・デジタルカメラでの記録写真撮影

これらは主に事務作業の効率化や情報管理の改善を目的としており、従来の手作業をデジタル化する取り組みといえます。

ICT(情報通信技術)とは

ICTは「Information and Communication Technology」の略で、「情報通信技術」と訳されます。

ITに「Communication(通信・コミュニケーション)」の要素を加えた概念です。

総務省では、

『情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称』

と定義しています。

参照:https://www.soumu.go.jp/denshijiti/ict/data/3.html

国際的にはITよりもICTの方が一般的に使用されており、日本でも近年はICTという表現が増えています。

介護現場でのICT活用例には、以下のようなものがあります。

・オンライン面会システムによるご家族との交流

・スタッフ間のチャットツールでの情報共有

・Web会議システムを使った研修参加

・シフト作成ソフトの導入

・医療機関との連携システム

ICTはコミュニケーションの改善や情報共有の円滑化に重点を置いた技術活用といえます。

IoT(モノのインターネット)とは

IoTは「Internet of Things」の略で、「モノのインターネット」と呼ばれます。

従来はインターネットに接続されていなかった様々な「モノ」が、ネットワークを通じてデータをやり取りする技術です。

センサーや通信機能を搭載した機器が、自動的にデータを収集・送信する仕組みが特徴です。

介護現場でのIoT活用例としては、以下のようなものがあります。

・ベッドセンサーによる夜間の見守り

・室温・湿度センサーでの環境管理

・転倒検知センサーによる事故予防

・服薬管理用のスマートピルケース

IoTは人の手を介さずに自動的にデータを収集し、リアルタイムで状況を把握できる点が大きな特徴です。

DX(デジタルトランスフォーメーション)とは

DXは「Digital Transformation」の略で、「デジタル変革」と訳されます。

単なる技術導入ではなく、デジタル技術を活用して組織やサービスを根本的に変革することを指します。

総務省では「世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画」に基づき、

『企業が外部エコシステム(顧客、市場)の劇的な変化に対応しつつ、内部エコシステム(組織、文化、従業員)の変革を牽引しながら、第3のプラットフォーム(クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術)を利用して、新しい製品やサービス、新しいビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客エクスペリエンスの変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性を確立すること』

と定義しています。

参照:総務省|令和3年版 情報通信白書|デジタル・トランスフォーメーションの定義

DXは他の3つの用語とは根本的に異なり、技術そのものではなく「変革の概念」を表します。

IT、ICT、IoTは手段であり、DXはそれらを活用して達成する目標といえます。

介護現場でのDX例としては、以下のようなものがあります。

・収集したデータを分析して個別ケアプランを自動生成

・働き方そのものを見直した在宅勤務の導入

・ご利用者の状態予測に基づく予防的ケアの実現

DXとICTの違い

本記事ではDX・ICT・IoT・ITと紹介していますが、中でもDXとICTは特に混同しやすいのではと思います。

どちらもデジタル技術に関連していますが、目的や範囲、期待される成果が大きく異なります。

ここでは、両者の違いを明確にし、現場での適切な使い分けができるよう解説します。

表形式での比較も交えながら、実際の介護現場での活用例とともに説明していきます。

以下の表で、DXとICTの主な違いを比較してみましょう。

| 項目 | ICT | DX |

| 目的 | 業務効率化・情報共有改善 | 組織・サービスの根本的変革 |

| 範囲 | 特定の業務・部門 | 組織全体・事業モデル |

| 取り組み期間 | 短期~中期 | 中期~長期 |

| 成果の性質 | 定量的効果(時間短縮など) | 質的変化(働き方・サービス変革) |

| 投資規模 | 比較的小規模 | 大規模・継続的 |

| 具体例 | チャットツール導入 | ケア提供方法の抜本的見直し |

ICTは「効率化のツール」として位置づけられ、既存の業務をより効率的に行うことが主な目的です。

一方、DXは「変革の目標」として位置づけられ、業務のやり方そのものを見直し、新たな価値を創造することを目指します。

ICTの例

介護現場でのICT活用には、日常業務を効率化し、スタッフ間のコミュニケーションを改善する取り組みが含まれます。

代表的なICT活用例をご紹介します。以下に関しては、導入されている介護事業者も多いのではないでしょうか。

■電子介護記録システム

電子介護記録システムの導入により、手書きでの記録作成時間を大幅に短縮できます。

タブレット端末を使って、ご利用者のそばで直接記録を入力することで、記録の精度も向上します。

れまで記録作成に費やしていた時間を、ご利用者との直接的なケアに充てることが可能になります。

■オンライン研修システム

オンライン研修システムを活用すると、集合研修に参加できないスタッフも自分のペースで学習できます。

夜勤明けや休日出勤が難しいスタッフにとって、時間や場所の制約を受けずに研修を受けられるメリットがあります。

感染症対策の観点からも、密を避けながら必要な研修を継続できる仕組みとして注目されています。

■チャットツール

チャットツールでの情報共有は、申し送り業務の効率化につながります。

緊急時の連絡や日常的な情報共有がスムーズになり、情報の伝達漏れを防ぐ効果も期待できます。

写真や動画を簡単に共有できるため、ご利用者の状況をより詳細に伝えることも可能です。

これらのICT活用について、より詳しい内容は以下の記事で解説していますので、合わせてご覧ください。

DXとIoTの違い

DXとIoTは、「目的」と「手段」の違いとして理解することができます。

IoTは様々なセンサーやデバイスを活用してデータを収集する技術であり、DXはそのデータを活用して組織やサービスを変革することを指します。

IoT機器を導入しただけではDXにはなりません。IoTの導入により得られるデータを分析し、それに基づいてケアの方法や業務プロセスを見直すことで、初めてDXにつながります。

例えば、睡眠センサーで得たデータを分析して個別ケアプランを作成したり、転倒リスクの予測モデルを構築したりする取り組みがDXといえます。

IoT導入だけではDXにならない理由は、技術導入が目的になってしまい、その先の変革まで到達しないケースが多いためです。

データを収集することと、そのデータを活用して価値を創造することは別の取り組みです。

センサーを設置してデータを蓄積するだけでは、業務効率化の範囲にとどまり、根本的な変革には至りません。

真のDXを実現するには、IoTで収集したデータを基に、従来の介護手法や業務フローを見直し、新たなケア提供方法を構築することが必要です。

IoTの例

介護現場でのIoT活用は、ご利用者の安全確保と職員の負担軽減に大きく貢献します。

■睡眠センサー

睡眠センサーによる夜間見守りシステムでは、ベッドに設置したセンサーがご利用者の睡眠状態や起き上がり動作を自動検知します。

夜勤スタッフは定期的な見回りの回数を減らしながら、必要なタイミングで適切なケアを提供できます。

センサーが異常を感知した際には、即座にアラートが発信されるため、迅速な対応が可能になります。

■転倒検知システム

転倒検知システムは、ご利用者が転倒した際に自動的にアラートを発信します。

スタッフが別の業務をしていても、即座に状況を把握して対応できるため、事故の重篤化を防ぐ効果があります。

画像解析技術を活用したシステムでは、転倒の前兆となる不安定な歩行も検知できるため、予防的な対応も可能です。

■服薬管理IoT機器

服薬管理IoT機器は、薬の服用時間になると自動的に通知を行い、服薬状況をデータとして記録します。

服薬忘れや重複服薬のリスクを軽減し、より安全な薬物療法をサポートします。

収集されたデータは医師や薬剤師との連携にも活用でき、薬物療法の最適化にも貢献します。

これらのIoT機器は、24時間365日の監視を可能にし、人手不足の介護現場での安全確保に重要な役割を果たしています。

DXとデジタル化の違い

デジタル化とDXも混同されやすい概念ですが、両者には明確な違いがあります。

デジタル化は、アナログな情報や業務をデジタル形式に変換することを指します。

一方、DXはデジタル化を通じて組織やサービスそのものを変革することを意味します。

デジタル化の例としては、紙の介護記録を電子化することや、手書きのシフト表をデジタル管理に変更することが挙げられます。

これらは従来の業務をより効率的に行うための取り組みです。そのため、作業時間の短縮や情報の検索性向上など、直接的な効果を得ることができるでしょう。

介護記録の電子化は、それまで非効率な記載方法、転記といった作業があった場合においては、介護職員の残業削減につながるケースも多く、効果を実感しやすいところではないでしょうか。

DXは、デジタル化により得られたデータを活用して、ケアの質向上や新たなサービス創出を行うことです。

例えば、電子化した介護記録のデータを分析して、ご利用者一人ひとりに最適なケアプランを自動生成するシステムを構築することがDXにあたります。

また、蓄積されたデータを基に、これまで気づかなかった健康状態の変化パターンを発見し、予防的ケアを実現することも含まれます。

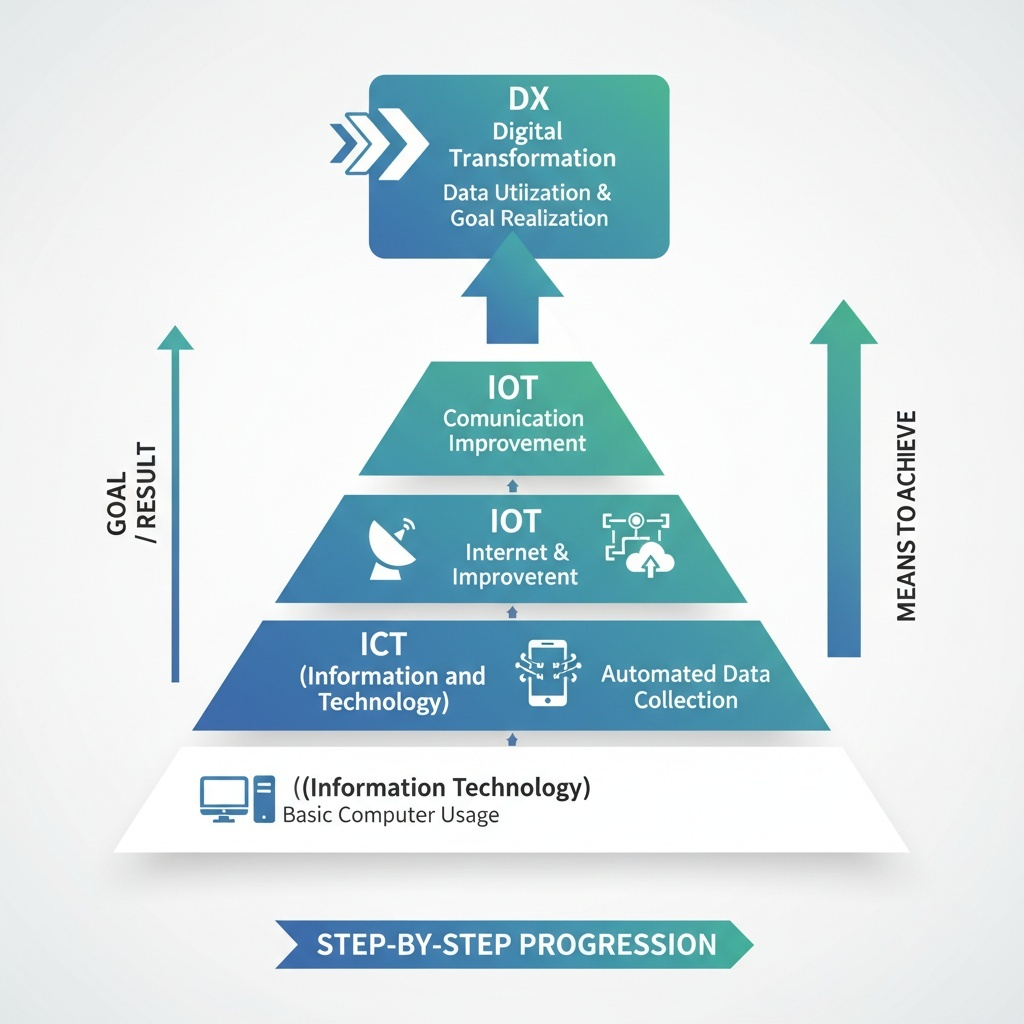

DX・ICT・IoTの関係性

DX、ICT、IoTの関係性は、以下のように位置づけると理解しやすいでしょう。

IT、ICT、IoTは「手段」、DXは「目的・成果」として位置づけられます。

つまり、DXを実現するためにICTやIoTの技術を活用するという関係性となります。

そのため、DXの実現にはICTやIoTの基盤が不可欠です。

しかし、ICTやIoTを導入しただけでは自動的にDXが達成されるわけではありません。

これらの技術を活用して、組織の変革や新たな価値創造を行って初めてDXといえます。

技術導入と変革実現の間には、明確な意識的な取り組みが必要です。

介護現場のDX化を進めるにあたっては、以下のようなステップで段階的導入を進めていくのが一般的です。

1.IT化:基本的なコンピュータ活用(記録の電子化など)

2.ICT化:コミュニケーション改善(情報共有システムなど)

3.IoT導入:自動データ収集(センサー活用など)

4.DX実現:データ活用による変革(新サービス創出など)

この流れに沿って、自分の職場がどの段階にあるかを把握し、次のステップを計画することが重要です。

一足飛びに上の段階に取り組んでも、失敗する可能性が高くなってしまうでしょう。着実にステップアップしていくアプローチが大切です。

介護現場では特に、スタッフの習熟度や事業所の体制を考慮しながら、無理のない範囲で進めることが大切だといえるでしょう。

介護業界でDX化が必要とされる背景

介護業界でDX化が急務とされる背景には、深刻な人手不足があります。

DX化だけで解決する問題ではありませんが、人手不足を少しでも解消するために取り組まざるを得ない、というのが実際のところといえるでしょう。

この章では、なぜ今、介護業界にDX化が求められているのか、その背景にある問題を詳しく解説します。

深刻な人材不足問題

深刻な人材不足問題は、介護業界最大の課題といえます。

厚生労働省の「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」によると、2025年度には約243万人の介護職員が必要となり、2019年度の211万人と比較して約32万人が不足すると推計されています。

参照:厚生労働省「第8期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」

この人材不足は単なる数の問題ではなく、質の高いケアを継続的に提供するための大きな課題です。

2025年問題では、団塊の世代が全て75歳以上の後期高齢者となり、介護需要が急激に増加します。

一方で、少子化により介護を担う現役世代は減少し続けています。

この需要と供給のギャップを埋めるため、限られた人材でより多くのご利用者をケアする必要があります。

従来の人力中心のケア提供方法では、この課題に対応することは困難であり、そのために生産性向上が言われるようになっています。

業務負担増加と離職率

業務負担増加と離職率の関係も深刻な問題です。

人手不足により一人当たりの業務量が増加し、長時間労働や休日出勤が常態化している事業所も少なくありません。

その結果、身体的・精神的負担に耐えられずに離職する職員が増え、さらなる人手不足を招く悪循環が生まれています。

この悪循環を断ち切るためには、業務効率化と働きやすい環境づくりが不可欠です。

科学的介護推進の政府方針

科学的介護推進の政府方針も、DX化を後押しする要因です。

2021年度から運用が開始されたLIFE(科学的介護情報システム)では、ケアの根拠となるデータ収集・分析が重視されています。

データに基づいた質の高いケア提供には、デジタル技術の活用が不可欠です。

参照:厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE)について」

介護業界のDX・ICT導入事例

介護業界でのDX・ICT導入事例は、事業所の規模や課題に応じて様々な形で実現されています。

これから導入を検討するのでしたら、こうした成功事例を参考にすることで、自分の職場に適した導入方法を検討しやすくなるでしょう。

具体的な導入事例や効果については、以下の記事で詳しく紹介しています。実際の介護事業所でのICT導入事例と、その効果について詳しく解説しています。

記録作成時間の大幅短縮や夜勤業務の負担軽減など、実現のために活用できる様々なICTツールが開発されています。

小規模事業所では、段階的な導入により大きな効果を得ています。

まずはチャットツールやタブレット端末での記録作成から始めて、徐々に見守りセンサーや勤怠管理システムへと拡張していく事例が多く見られます。

初期投資を抑えながら、着実に効果を実感できるアプローチが大きな成功につなげていくために大切といえるでしょう。

中規模法人では、包括的なシステム導入により業務全体の効率化を実現しています。

介護記録から請求業務まで一貫したシステムを構築することで、情報の一元管理と作業時間の大幅短縮を達成しています。

部門間の連携も改善され、より質の高いケア提供が可能になるケースが多くみられます。

導入による具体的な効果として、記録作業時間の削減、夜勤時の見回り回数削減、スタッフの離職率改善など。

これらの数値的な改善だけでなく、職員の働きやすさやご利用者・ご家族の満足度向上といった質的な変化も重要な成果といえます。

職員からは「本来の介護業務に集中できるようになった」という声も多く聞かれ、やりがいの創出は職員の離職率改善にもつながります。

DXのメリット

DX化により介護現場が得られるメリットは多岐にわたります。

職員、ご利用者、事業所経営のすべてにプラスの影響をもたらすでしょう。

業務効率化による時間創出

例えば、業務効率化による時間創出は、最も直接的で現場で働く介護職員にとっても実感しやすい、大きなメリットでしょう。

記録作成の自動化、情報共有の効率化、見守り業務の省力化により、職員はより多くの時間をご利用者との直接的なケアに割くことができます。

事務作業に追われることなく、本来の介護業務に集中できる環境を整えることにつながります。

ケアの質向上

ケアの質向上も、データ活用により実現される重要なメリットです。

センサーから得られる客観的なデータを基に、一人ひとりのご利用者に最適なケアプランを作成できます。

これまで職員の経験や勘に頼っていた部分を、科学的根拠に基づいたアプローチに変えることで、より効果的なケアが提供できます。

離職率の低下や求人への応募者増加

職員の働きやすさ改善により、離職率の低下や求人への応募者増加が期待できます。

夜勤時の負担軽減、記録作業の効率化など、働く環境の改善は職員満足度の向上につながります。

その結果、経験豊富な職員の定着率が高まり、安定したケア提供が可能になります。

経営効率化と収益改善

経営効率化と収益改善も重要なメリットです。

業務効率化による生産性向上、介護報酬加算の取得などにより、事業所の収益性が改善されます。

また、データに基づいた経営判断により、より戦略的な事業運営が可能になるでしょう。

DXのデメリットと解決策

DX化には多くのメリットがある一方で、導入時に直面するデメリットや課題も存在します。

これらの課題を事前に理解し、適切な対策を講じることで、スムーズなDX化を実現できます。

この章では、主なデメリットとその解決策について詳しく解説します。

DX化の際に生じやすい課題を事前に把握しておくことで、失敗のリスクを最小限に抑えた導入が可能になるでしょう。

導入時の主な課題

初期投資の負担は、多くの事業所が直面する最大の課題ではないでしょうか。

システム導入費用、機器購入費、研修費用など、まとまった資金が必要になります。

特に小規模事業所では、予算の確保が困難な場合があります。

職員の抵抗感も大きな課題の一つです。

特に年配の職員や、デジタル機器に慣れていない職員からの反発が予想されます。

「今のやり方で十分」「覚えるのが大変」といった声が上がることも少なくありません。

システム習得の時間も課題です。

新しいシステムに慣れるまでは、一時的に作業効率が低下する可能性があります。

また、研修期間中は通常業務と並行して学習する必要があり、職員の負担が増加する傾向にあります。

効果的な解決策

初期投資の負担軽減策として、国や自治体の補助金制度を積極的に活用することも選択肢です。

ICT導入補助金、IT導入補助金、働き方改革推進支援助成金など、複数の制度を組み合わせることで負担を軽減できます。

そして、職員の抵抗感への対策としては、導入前の十分な説明と段階的な研修プログラムが効果的です。

「なぜDX化が必要なのか」という目的を明確に伝え、職員一人ひとりのメリットを具体的に示すことが重要です。

また、操作に慣れた職員がサポート役として他の職員を支援する体制を整えることも効果的です。

システム習得への対処法としては、導入初期は従来の方法と並行運用し、徐々に新システムに移行するアプローチがよいでしょう。

これらの課題への対処法について、より詳しい情報は以下の記事で解説しています。

まとめ

DX、ICT、IoT、ITの違いと関係性について解説しました。

IT・ICT・IoTは「手段」であり、DXは「目的・成果」として位置づけられることを理解することが重要です。

それぞれを正しく理解することにより、自分の職場に最適な技術選択ができるようになるでしょう。

介護現場では、人材不足や業務負担増加といった課題解決のため、これらの技術活用が急務となっています。

2025年度には約32万人の介護職員不足が予想される中、限られた人材で質の高いケアを提供するには、デジタル技術の力が不可欠です。

ただし、技術導入だけが目的ではなく、ご利用者により良いケアを提供し、職員が働きやすい環境を作ることが最終目標です。

技術を活用して、ご利用者と職員の両方にとって価値のある介護サービスを創造していくことが、これからの介護業界に求められています。

ぜひ本記事の内容を参考に、介護現場のICT化、DX化に取り組んでいただけたらと思います。

この記事の執筆者 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。