交代勤務で働く人々が疲れる原因は、

・生体リズムのズレ

・社会生活のズレ

という2つの要因にあります。

夜勤時は体温が最も低い2時から4時に覚醒を維持する必要があるため、夜勤時に眠くなるのは身体の構造上、当然のことです。

疲労回復の観点からは、夜間睡眠が昼間睡眠よりも回復力が高いという特性があります。

そのため、交代勤務のシフト設計では、働く時間だけでなく夜間睡眠をできるだけ取得できるように組むことが、疲労回復のカギとなるといえるでしょう。

本記事では、介護職のように夜勤のある交代勤務者がどうして疲れるのか、世界の交代勤務対策、疲労回復のカギとなる睡眠マネジメントなどについて解説しました。

前回記事はこちら:サイコロジカル・ディタッチメントの重要性:オフには仕事から物理的にも心理的にも離れること

目次

交代勤務で働くと何故疲れるの?

交代勤務で働くことは何故、他の働き方に比べて疲れるのでしょうか?

その原因は大きく2つ、

・生物的な要因

・社会的な要因

にあります。

交代勤務の疲労の原因 生体リズムのズレ

1つは生体リズムのズレです。ヒトの身体の機能にはリズムがあります。

1日周期、半日周期、90分周期とそのリズムの長さには色々とありますが、代表的なものとしてあげられるのが体温です。

ヒトの体温は約24時間周期で高くなったり、低くなったりを繰り返しています。

そして私たちの覚醒度は体温と密接に結びついていて、体温が高い時間帯は覚醒度が高く、低い時間帯では覚醒度が低くなります。

体温が最も高い時間帯が19時から21時のあたりで、最も低い時間帯が2時から4時あたりです。

そのため、交代勤務で夜勤をするときに眠くなるのは身体の構造上、当たり前のことで根性が足りないとかそういうことではありません。

また、夜勤後に自宅に帰って眠ろうと思ってもぐっすり眠れないのも、このリズムが原因です。

介護職として働くみなさんも、夜勤明けに帰宅して眠ろうと思ってもなかなか寝付けない、といった経験がある方も多いでしょう。

睡眠の質と体温は密接な関係にあって、体温が低い時は眠りに適した時間帯なのですが、体温が高い時は眠りに適さない時間帯なのです。

したがって、夜勤後に自宅で眠ろうとしても、その時間帯は本来は体温が高くなって活動している時間なので眠りが浅くなるのは当然なのです。

このように、同じ8時間の睡眠でも昼間取るのと、夜取るのでは夜の睡眠の方が質が良いのは自然の摂理といえます。

交代勤務の疲労の原因 社会生活のズレ

2つ目の理由は社会生活のズレです。

夜勤・交代制勤務は昼間に働く人々の活動時間帯とはズレる働き方を強いられることになります。

たとえば、自分の家族が眠る時間帯に出勤したり、彼らが起きているときに夜勤に備えて仮眠をとる場合や夜勤後に眠るという状況があげられます。

また、家族との食事や休日のタイミングがズレることで、自分の子供や配偶者と過ごす時間も少なくなる可能性もあげられます。

このようなことから、交代勤務者は仕事と家庭生活で求められる役割の葛藤として知られるワークファミリーコンフリクトが生じやすい職業で、離婚や別居についても他の職業よりも多いという報告もされています。

夜勤・交代制勤務で従業員を疲れさせないために

では、次に世界の交代勤務の研究を参考にしながら、その対策について解説します。

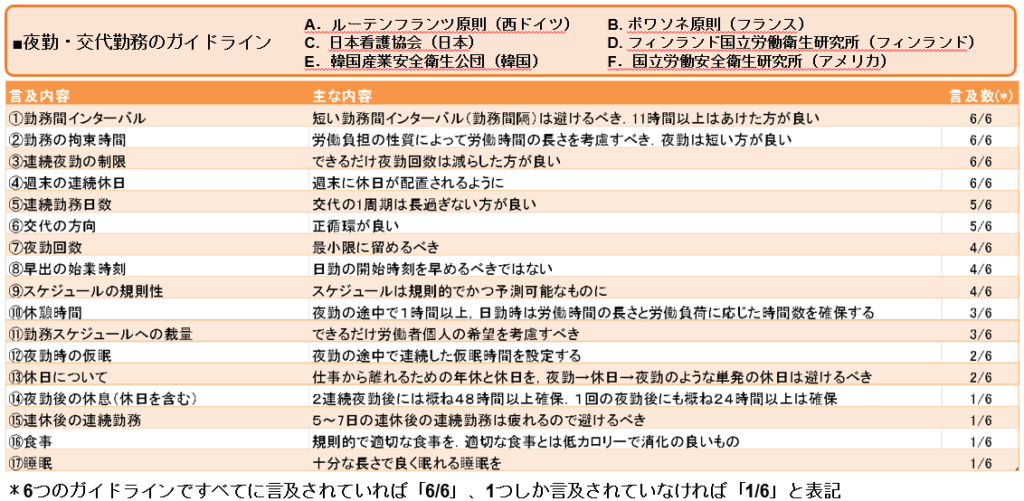

表1.国内外の夜勤・交代勤務ガイドライン

表1をご覧ください。国内外の夜勤・交代勤務に関する6つのガイドラインをまとめたものです。

6つのガイドラインですべてに言及されているものは「6/6」と表記しています。

その結果、

①勤務間インターバル

②勤務時間の拘束

③連続夜勤の制限

④週末の連続休日

は全てのガイドラインにおいて言及されていることから、これらを遵守することは国際的にもコンセンサスが得られた重要な対策であることが分かります。

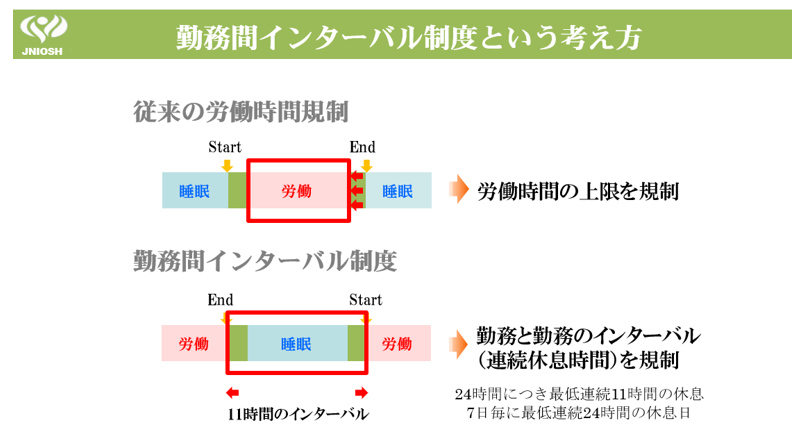

図1.勤務間インターバル制度とは?

勤務間インターバルとは「勤務終了から次の勤務開始までの連続休息期間を最低11時間は間隔をあけましょう」というEU諸国のワークルールです(図1)。

日本では働き方改革との関係で新しい過重労働対策として注目されるようになってきました。

ただ、勤務間インターバルの本家EU諸国では常時、昼間に働く人でかつ11時間未満のインターバルで働く人々が少ないせいなのか、常日勤者を対象とした勤務間インターバルの研究は海外ではみられません。

しかし、夜勤・交代勤務者を対象とした研究では昔から勤務間インターバル確保の重要性は指摘されてきました。

とりわけ、11時間未満の勤務間インターバルはすぐに戻ってくるという意味合いで「クイック・リターン」と呼ばれています。

最近では健康面のみならず、事故やケガといった安全面にもクイック・リターンの多さが関係するという知見が出てきています。

②勤務時間の拘束、③連続夜勤の制限についても、その制限されるべき時間や回数については若干の違いはありますが、従来から重要視されてきた対策です。

④週末の連続休日については、家族との時間をとるための上述したワークファミリーコンフリクト(仕事と家庭で求められる役割が果たせない時に生じる葛藤)を念頭に置いた対策になっています。

フィンランドの交代勤務対策

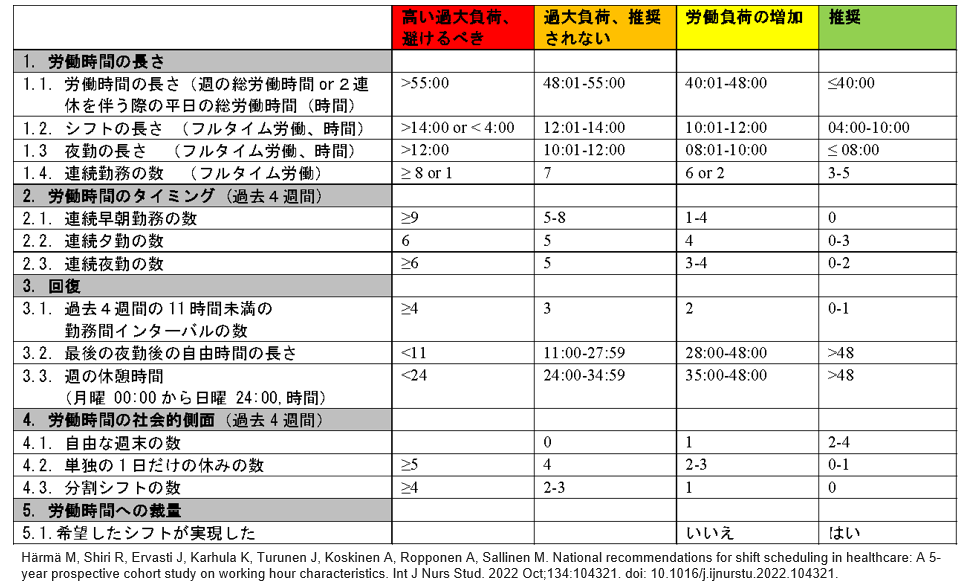

上記でご紹介した交代勤務対策のガイドラインとは別に、最近、フィンランド労働衛生研究所から、交代勤務に従事する際の健康と安全リスクを低減させるための勧告が出たのでご紹介します。

表2に示した「労働時間による健康と安全リスク低減のためのFIOH“信号機”勧告(The FIOH “Traffic light” national recommendations to decrease the health and safety risks of working hours)」は非常にユニークな形式でかつ具体的な数値が記載されており、とても実効性のある勧告だと思います1)。

フィンランドのMikko Härmä教授が中心になって2008年ごろから、研究所が病院に配布したシフトスケジューリングソフト「Titania」から取得された客観的な労働時間データを用いた前向き研究プロジェクトが行われています。

そのプロジェクトによって数多くの知見が世に出されていますが、表2の勧告はそれらの知見に基づいて算出された基準値なので実態に即したものになっています。

また、労働時間による健康と安全リスクを「信号機」に例えて、現状の働き方を照らし合わせることで、そのリスクの高さを知ることができる点もユニークです。

表2.労働時間による健康と安全リスク低減のためのFIOH“信号機”勧告

表2の見かたとしては、赤色の部分が多い場合にはそれを減らすようにしましょう、という運用です。

具体的な運用については個々の職場で異なりますが、

・信号機のように赤色は避けるべき

・オレンジ色は過大負担、推奨されない

・黄色は負担が高い

・緑色は推奨される

という意味合いになります。

くわえて、2020年に北欧の交代勤務研究者が集まって、これまでの研究をレビューして作成した勧告も、これまでに無かった視点が加えられている点で評価できるのでご紹介します2)。

その勧告では大きく3つの対策が述べられていて、

1)連続夜勤は3日以下にすること

2)勤務間インターバルは11時間以上設けること

3)1勤務当たり9時間以下にすること

がその内容になっています。

特筆すべきは、流産を避けるために、妊娠している者は週1回以上、夜勤に従事しないことということに言及されている点です。

表1の国内外のガイドラインを見ても、女性特有の生理や妊娠については一切、言及されていないことが分かります。

北欧は労働力が少ないので働く人々一人一人を大切にする環境が整っている素地があって、こういった内容があえて盛り込まれたのだと思います。

いずれにしても、今回、ご紹介した海外での動向はわが国においても見習うべき点が多分に含まれていると思いますので、読者の皆様にも参考にしていただければと思います。

睡眠マネジメント

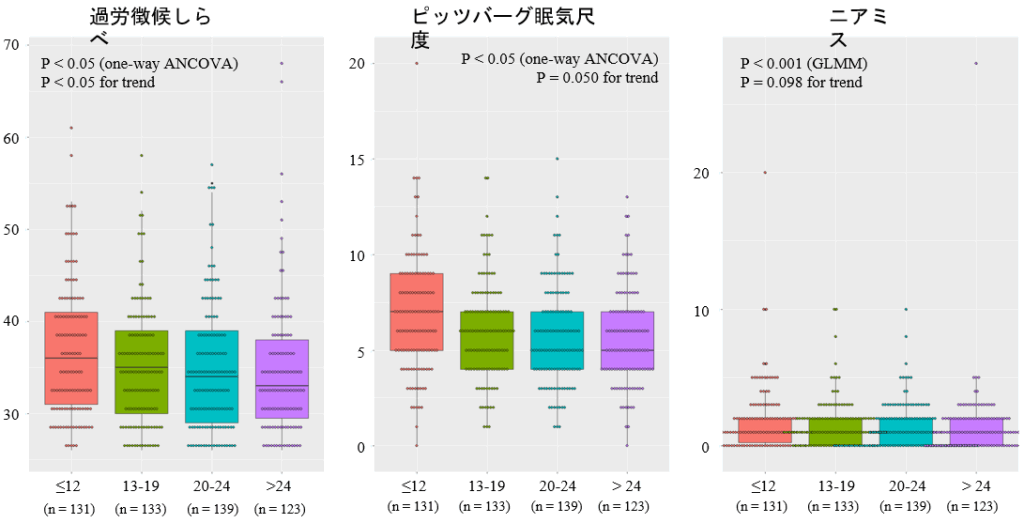

図2.過去1カ月の夜間睡眠取得数(4時間以上の睡眠でかつ22:00から8:00の間の睡眠)

夜間にとる睡眠と昼間にとる睡眠で同じ時間の長さで眠れるとしたら、どちらの方が疲労回復力の高い睡眠になるでしょうか?

その答えは夜間睡眠になります。

疲労回復力が高い夜間睡眠

夜間睡眠の方が疲労回復効果が高い睡眠となる理由は、上述した体内リズムが関係しています。

つまり、体温の高い昼間はそもそも睡眠には相応しくない時間帯なので、その眠りの質は夜間睡眠に比べて低下することになります。

そこで、夜間の睡眠が最も疲労回復力が高いことを考えれば、交代勤務者に、如何に夜間睡眠をとれるようなシフトスケジュールを設計するかが疲労回復のカギになると著者は考えました。

逆転の発想ではありますが、勤務シフトの設計をする際に、働く時間に加えて、夜間睡眠をできるだけ取得できるようにシフト設計することは休み方を起点に置いた交代勤務マネジメントになるのではないかと、ずっと考えてきました。

そこで、図2の研究結果をご紹介します3)。

こちらは交代勤務看護師526名を対象に1か月間、睡眠日誌で毎日、睡眠時間を記録した際に夜間睡眠を月、何回取れていたか?ということと、「過労徴候しらべ」という過労リスクを測定する尺度の関連性を検討したものです。

その結果、1か月間の夜間睡眠の数が少なくなるにつれて、過労リスクが上昇するという傾向が観察されました。

とりわけ、この結果では月夜間睡眠が12回以下のシフトスケジュールで働いている看護師の過労リスクが最も高い傾向にありました。

この研究は質問紙調査ですので、今後、生理的なデータを取得したり、縦断的に追跡する検討が必要ではありますが、休み方を重視した睡眠マネジメントの可能性を示す結果として見て取ることができるでしょう。

まとめ

以上、交代勤務対策について説明してきました。一言で「交代勤務対策」といってもその内容は数多くを含んでいます。

そして、それは、今までの交代勤務対策の研究から「これぞ、有効な交代勤務対策!」ということは結論付けられていないことの裏返しです。

このことが示すのは、それだけ交代勤務への対策は複雑であるという事と共に、各職場の特性に応じた対策が必要だということも示唆されているのだと思います。

有効な交代勤務対策に関する著者の考えとしては、従業員のニーズを反映させることにあると思っています。

規則は規則で重要ですし、研究による過去の知見も重要です。

しかし、そこに、その職場で働く人々の声を取り入れるようなプロセスが1つ加わることこそが実効性の高い対策に昇華させるのだと思っています。

夜間睡眠の方が疲労回復効果が高い睡眠となる理由も示しました。交代勤務で働く方々の参考としていただけたらと思います。

Härmä M, Shiri R, Ervasti J, Karhula K, Turunen J, Koskinen A, Ropponen A, Sallinen M. National recommendations for shift scheduling in healthcare: A 5-year prospective cohort study on working hour characteristics. Int J Nurs Stud. 2022;134:104321.

Garde AH, Begtrup L, Bjorvatn B, Bonde JP, Hansen J, Hansen ÅM, Härmä M, Jensen MA, Kecklund G, Kolstad HA, Larsen AD, Lie JA, Moreno CR, Nabe-Nielsen K, Sallinen M. How to schedule night shift work in order to reduce health and safety risks. Scand J Work Environ Health. 2020 1;46(6):557-569.

Kubo T, Ikeda H, Izawa S, Nishimura Y. How many monthly nighttime-sleep opportunities are optimal for recovery from fatigue among shift-working nurses? A 1-month sleep log observational study to test anchor nighttime sleep in Japan: BMJ Public Health 2024;2:e001438.

第1回記事:レスタビリティを高めよう:労働者の疲労回復3原則

第2回記事:サイコロジカル・ディタッチメントの重要性:オフには仕事から物理的にも心理的にも離れること

第3回記事:交代勤務の疲労マネジメント、睡眠マネジメント|疲労回復力の高い睡眠について

久保智英氏「交代勤務介護士を対象とした参加型AI勤怠スケジューラーの睡眠改善効果:クロスオーバーデザインによる4か月の非ランダム化試験」(当社のシフト管理システム「シンクロシフト」を活用した共同研究成果)が国際誌Journal of Sleep Researchに掲載されました。

詳細は以下の記事をご覧ください。

・当社製品「シンクロシフト」を活用したJNIOSHとの共同研究論文が「Journal of Sleep Research」に掲載されました

この記事の執筆者 | 久保 智英 【略歴】 2003年3月 中央大学文学研究科心理学専攻にて修士(心理学)、2007年10月 名古屋市立大学医学研究科にて博士(医学)を取得。2008年4月 (独) 労働安全衛生総合研究所に任期付研究員として着任。2017年4月より上席研究員。2011年2月 フィンランド労働衛生研究所にて客員研究員。2020年4月より Journal of Occupational Health / 産業衛生学雑誌のField Editor(人間工学領域)。 2022年10月から日本産業衛生学会の代議員、2024年4月からWorking Time SocietyのBoard Member(理事)。 労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト(2023年版)の見直し関する検討委員会に参画。専門は産業保健心理学、睡眠衛生学、労働科学。 現在は勤務間インターバル、つながらない権利、夜勤・交代勤務対策や自主対応型の疲労対策としての職場の疲労カウンセリングの研究に従事。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。