処遇改善手当は、介護職員の賃金改善を目的に国が創設した制度で、2024年6月から新しい「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

「処遇改善手当、自分はもらえるの?」

「どうやって処遇改善手当がもらえているか確認するの?」

と疑問を持つ方も少なくないでしょう。

この記事では、処遇改善手当をもらえる条件や確認方法、もらえないケースなどを解説します。ぜひ参考にしてください。

目次

処遇改善手当とは

処遇改善手当とは、介護職員の賃金改善を目的に事業所に支払われる介護報酬を原資として、職員に支給される手当のことです。

事業所が国から「介護職員等処遇改善加算」という形で資金を受け取り、その全額を職員の賃金改善に充てる仕組みになっています。

2024年6月から、従来の3つの加算(介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算)が「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

これにより制度が簡素化され、より多くの事業所での取得が期待されています。

参照:厚生労働省「介護職員の処遇改善」

処遇改善手当が支給される背景

処遇改善手当が創設された背景には、介護業界が抱える深刻な人材不足があります。

介護職員の賃金水準は他業種と比較して低く、「きつい仕事の割に給料が安い」というイメージから人材が定着しにくい状況が続いていました。

少子高齢化により介護サービスの需要は年々増加していますが、他産業と比較して低賃金であること、加えて重労働などが原因で離職率が高く、人材確保が困難な状況です。

こうした課題を解決するため、政府は介護職員の賃金を引き上げ、職場環境を整備することで人材の定着を図る目的で処遇改善手当の制度を創設しました。

処遇改善手当と処遇改善加算の違い

処遇改善手当と処遇改善加算は似た言葉ですが、意味が異なります。

処遇改善加算は、介護事業所が国から受け取る介護報酬のことです。事業所がご利用者へのサービス提供に対して受け取る介護報酬に、一定の割合を上乗せして支給されます。

一方、処遇改善手当は、事業所が受け取った処遇改善加算を原資として、職員に支給される手当のことです。

事業所は処遇改善加算として受け取った金額の全額を、職員の賃金改善に充てることが義務付けられています。

ただし、職員一人ひとりへの配分方法や支給額は事業所の裁量に委ねられているため、同じ事業所内でも職員によって支給額が異なる場合があります。

処遇改善手当がもらえる条件

処遇改善手当をもらうには、次の2つの条件を両方満たす必要があります。

処遇改善手当の支給対象者

処遇改善手当の主な支給対象は介護職員です。介護職員であれば、正社員だけでなくパートや派遣社員も対象となる可能性があります。

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」によると、配分ルールは、

『介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分することとするが、介護サービス事業者等の判断により、介護職員以外の職種への配分も含め、事業所内で柔軟な配分を認める』

とされています。

管理者や相談員・看護師なども介護職を兼務している場合には支給対象となるケースもあるでしょう。

どの職種がどのくらい支給を受けられるかは、事業所の配分ルールによります。

参照:厚生労働省「介護職員の処遇改善」

勤務先の事業所が加算の取得条件を満たしている

処遇改善手当をもらうには、勤務先の事業所が介護職員等処遇改善加算を取得していることが前提です。

事業所が加算を取得するには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

・キャリアパス要件

・月額賃金改善要件

・職場環境等要件

ここでは、職員が知っておくべき基本的な内容を簡潔に説明します。

詳細な要件については、以下のサイト内記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

キャリアパス要件

キャリアパス要件とは、職員が段階的にキャリアアップできる仕組みを整備することを求める要件です。

具体的には、職位や職責に応じた任用要件と賃金体系の整備、研修の実施、資格や勤続年数に応じた昇給の仕組みなどが求められます。

これらの仕組みを就業規則などで明文化し、すべての介護職員に周知することが必要です。

キャリアパス要件はI~Vの5段階に分かれており、取得する加算の区分によって満たすべき要件が異なります。

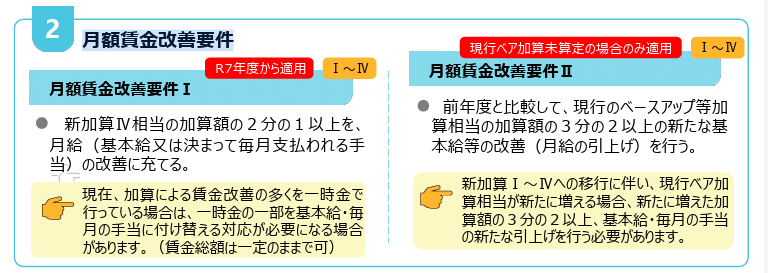

月額賃金改善要件

月額賃金改善要件とは、介護職員の基本給や毎月支払われる手当を引き上げることを求める要件です。

処遇改善加算で得た収入の一定割合以上を、基本給または毎月支払う手当として配分することが義務付けられています。

これにより、一時金やボーナスだけでなく、毎月の給与がきちんと上がる仕組みになっています。

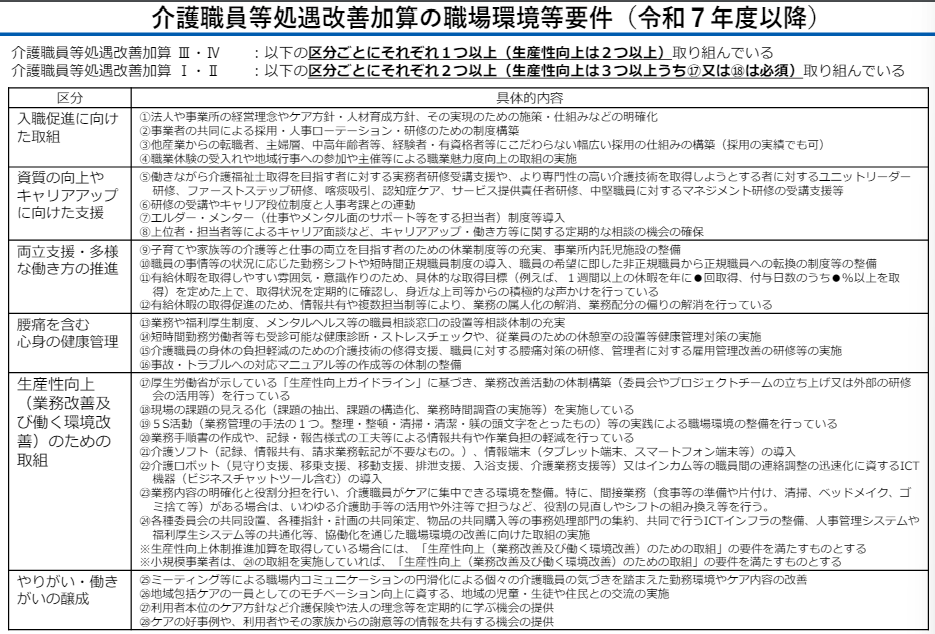

職場環境等要件

職場環境等要件とは、職員が働きやすい環境を整備するための取り組みを実施することを求める要件です。

入職促進、資質向上・キャリアアップ支援、両立支援・多様な働き方の推進、腰痛を含む心身の健康管理、生産性向上、やりがい・働きがいの醸成という6つの区分から、一定数以上の取り組みを行う必要があります。

取得する加算の区分によって、必要な取り組み数が異なります。

出典:厚生労働省 旧3加算の算定状況に応じた新加算Ⅰ~Ⅳの算定要件(早見表) P4より

処遇改善手当がもらえないケース

処遇改善手当をもらえない主なケースは次の3つです。

事業所が加算を取得していない

事業所が介護職員等処遇改善加算を取得していない場合、職員は処遇改善手当を受け取ることができません。

加算を取得していない理由として、事務作業の煩雑さや要件を満たすための体制整備の負担などが挙げられます。

特に小規模な事業所では、計画書や実績報告書の作成に時間と人手を割くことが難しく、加算の取得を見送っているケースがあります。

厚生労働省の「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、2022年度における介護職員処遇改善加算の取得率は、特別養護老人ホームで99.3%、デイサービスで95.5%と高い一方、デイケアでは77.0%、介護医療院では85.0%と、サービス種別により取得率に差があります。

自分の勤務先が加算を取得しているかどうかは、後述する「処遇改善手当の確認方法」で確認できます。

参照:厚生労働省「令和4年度介護従事者処遇状況等調査結果」

処遇改善手当の対象外となっている

事業所が加算を取得していても、職種や配分ルールによって処遇改善手当の対象外となる場合があります。

処遇改善手当は介護職員に重点的に配分されるため、直接介護を提供しない職種は対象外となることが多いです。 具体的には、事務員、調理員、栄養士、清掃員などが該当します。

また、看護師、生活相談員、サービス提供責任者、ケアマネジャーなどは、介護職との兼務状況など事業所の判断により配分を受けられる場合と受けられない場合があります。

事業所内での配分ルールは事業所が独自に決められるため、同じ職種でも勤務先によって支給の有無や金額が異なります。

加算対象外のサービス種別で勤務している

介護職員等処遇改善加算は、すべての介護保険サービスで算定できるわけではありません。

厚生労働省の「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和7年度分)」によると、以下のサービスは加算の対象外です。

(介護予防)訪問看護

(介護予防)訪問リハビリテーション

(介護予防)居宅療養管理指導

(介護予防)福祉用具貸与

特定(介護予防)福祉用具販売

居宅介護支援

介護予防支援

これらのサービスは、基準上介護職員の配置が想定されていないため、処遇改善加算の対象外となっています。

参照:厚生労働省「介護職員の処遇改善」

処遇改善手当の支給額

処遇改善手当の支給額は、事業所が取得している加算の区分やサービス種別、ご利用者数、事業所内での配分ルールなどによって異なります。

介護職員等処遇改善加算は、加算I~IVの4段階に分かれており、加算Iが最も加算率が高く、職員への支給額も多くなる傾向があります。

加算率はサービス種別ごとに設定されています。 例えば訪問介護、定期巡回の加算Iは24.5%、デイサービスは9.2%、特別養護老人ホームは14.0%などとなっています。

ただし、加算率が高い事業所で働いているからといって、必ずしも手当が多いとは限りません。

事業所の規模(ご利用者数)や職員数、事業所内での配分方法によって、実際に受け取れる金額は変わります。

具体的な支給額は事業所によって異なるため、詳細は勤務先に確認することが必要です。

参照:厚生労働省「処遇改善加算一本化リーフレット」

処遇改善手当の支給方法・支給時期

処遇改善手当の支給方法は、事業所によって異なります。 主な支給方法は次の3つです。

・毎月の給与に上乗せして支給

・賞与(ボーナス)に含めて支給

・一時金として別途支給

2024年6月以降の新しい介護職員等処遇改善加算では、月額賃金改善要件により、加算IVで見込まれる加算額の2分の1以上を、基本給または毎月支払われる手当として配分することが義務付けられました。

これにより、一時金やボーナスだけでなく、毎月の給与が確実に上がる仕組みになっています。

なお、この月額賃金改善要件Iは2025年度から適用となっています。

支給時期は事業所の給与規定によって決まります。

毎月の給与に含まれる場合は通常の給与支給日に、賞与や一時金として支給される場合は事業所が定める時期に支給されます。

給与明細に「処遇改善手当」という項目で記載されていることが多いですが、基本給に含まれている場合や、別の名称で記載されている場合もあります。不明な点は、勤務先の管理者に確認してください。

参照:厚生労働省「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」

処遇改善手当の確認方法

自分が処遇改善手当をもらえているか、確認する方法を紹介します。

給与明細での確認方法

毎月の給与明細で確認する方法です。

給与明細の手当欄に「処遇改善手当」「処遇改善加算」「特定処遇改善」などの項目名で記載されていることが多いので、まずは確認してみてください。

事業所によっては「賃金改善手当」「処遇手当」など、別の名称で記載されている場合もあります。

また、基本給に含まれている場合や、賞与・一時金として別途支給される場合もあるため、給与明細だけでは判断しにくいケースもあります。

給与明細を見ても処遇改善手当がどれなのかわからない場合は、「処遇改善手当はどの項目に含まれていますか?」と事業所の管理者や経理担当者に直接確認するとよいでしょう。

事業所が加算を取得しているかの確認方法

処遇改善手当をもらうには、勤務先の事業所が介護職員等処遇改善加算を取得していることが前提です。

事業所が加算を取得しているかどうかは、事業所の管理者に直接確認するのが確実な方法です。「当事業所は処遇改善加算を取得していますか?」など質問するとよいでしょう。

また、インターネットで確認することもできます。

介護サービス情報公表システムでの確認

厚生労働省の「介護サービス情報公表システム」を使えば、全国の介護事業所が取得している加算を調べることができます。

確認手順は次のとおりです。

1.「介護サービス情報公表システム」にアクセスします

2.都道府県を選択します

3.事業所名やサービス種別などで検索します

4.該当する事業所のページを開き、「介護サービス(予防を含む)の内容に関する事項」の項目で加算の取得状況を確認できます

このシステムでは、事業所が取得している加算の区分(I~IV)まで確認できます。

ただし、情報の更新に時間がかかる場合があるため、最新の情報は事業所に直接確認することをおすすめします。

参照:厚生労働省「介護サービス情報公表システム」

処遇改善手当の支給に関する注意点

処遇改善手当について、知っておくべき注意点を紹介します。

事業所によって支給額が異なる理由

同じ介護職員でも、事業所によって処遇改善手当の金額が異なることがあります。主な理由は次の2つです。

事業所が取得している新加算の区分(I~IV)が違うから

介護職員等処遇改善加算は、I~IVの4段階に分かれており、上位の区分ほど加算率が高くなります。

加算Iを取得している事業所は、加算IVを取得している事業所と比べて、受け取れる加算の総額が多くなります。その結果、職員への処遇改善手当も多くなる傾向があります。

ただし、上位の加算を取得するには、より厳しい要件を満たす必要があります。 例えば、加算Iを取得するには、キャリアパス要件I~Vのすべてを満たし、職場環境等要件でも多くの取り組みを実施しなければなりません。

自分の勤務先がどの区分の加算を取得しているかは、先ほど紹介した「介護サービス情報公表システム」で確認することができます。

事業所内の配分ルールが違うから

事業所が受け取った処遇改善加算を、どのように職員に配分するかは事業所の裁量に委ねられています。

配分方法は事業所によって異なり、次のような要素で差がつくことがあります。

・勤続年数(長く働いている職員ほど多い)

・保有資格(介護福祉士などの資格保有者に多く配分)

・役職(リーダーや主任など責任ある立場の職員に多く配分)

・勤務時間(フルタイムの職員に多く、パートは少ない場合がある)

・経験・技能(経験豊富で高い技能を持つ職員に重点配分)

厚生労働省は「介護職員への配分を基本とし、特に経験・技能のある介護職員に重点的に配分する」ことを求めていますが、具体的な配分方法は事業所が決めます。

ただし、一部の職員だけに極端に多く配分したり、同一法人内の特定の事業所だけに集中させたりするなど、著しく偏った配分は認められていません。

処遇改善加算の配分ルールについては、以下のサイト内記事で詳しく解説していますので参考にしてください。

不明点は事業所に確認する

処遇改善手当について疑問や不明点がある場合は、遠慮せずに勤務先の管理者に確認しましょう。

「自分は処遇改善手当をもらえているのか」

「支給額はどのように決まっているのか」

「給与明細のどの項目が処遇改善手当なのか」

しかし、納得できる説明が得られない場合や、不正な取り扱いが疑われる場合は、労働基準監督署や自治体への相談も検討する必要があるかもしれません。

まとめ

処遇改善手当について解説しました。処遇改善手当をもらうには、自分が支給対象者であること、勤務先の事業所が介護職員等処遇改善加算を取得していることの2つの条件を満たす必要があります。

支給額については事業所が取得している加算の区分や、事業所内での配分ルールによって大きく異なるため、勤務先に確認する必要があります。

自分が処遇改善手当をもらえているかどうか気になっている方は、見分け方も解説しましたので参考にしてみてください。

自分の給与・待遇をしっかりと把握することは、介護の仕事を納得感を持って続けていくためにはとても重要なことです。しっかりと確認されることをおすすめします。

この記事の執筆者 | シフトライフ編集部 介護業界で働く方向けに、少しでも日々の業務に役立つ情報を提供したい、と情報発信をしています。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。