施設で生活されているご利用者の安全・安心を守るために、さまざまな事故を防ぐ対策を考えることが求められます。

とくに、介護施設において最も多い事故は「転倒・転落」です。しかし、「転倒を防止するために何を行えばよいかわからない」と悩むリーダーやリスクマネジメントの担当者も多いでしょう。

この記事では、高齢者が転倒する主な要因や転倒によるリスクについて解説します。

状況として、高齢者が転倒を繰り返してしまい、対策が喫緊の課題となっている介護施設もあるかもしれません。

介護施設内で転倒事故が発生する主な場所、転倒防止対策もあわせて紹介していますので、ぜひご覧ください。

介護施設において高齢者が転倒する原因については、以下の記事でも詳しく解説しています。

・高齢者の転倒の原因とは?介護施設での予防対策のポイントを解説

目次

高齢者の転倒防止に関する基本

高齢者の転倒防止を考えるうえで、以下3つの基本を解説します。

1.転倒防止はなぜ重要なのか?

2.見守りだけで転倒を100%防げるのか?

3.「見守り強化=監視」にならないようにする

まずは転倒防止における基礎を学んでいきましょう。

転倒防止の重要性とは?

介護施設において高齢者の転倒防止対策は、重要な取り組みの1つです。

なぜなら、高齢者が転倒してしまうと重大な外傷やケガにつながるだけではなく、要介護状態の悪化や認知機能の低下など生活に大きな影響を及ぼすからです。

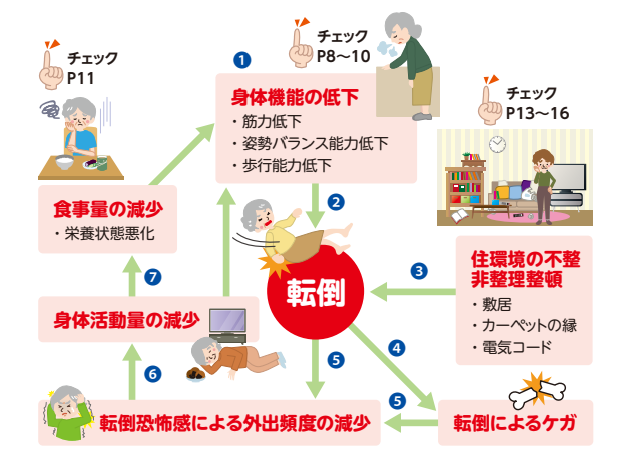

さらに、下図のように転倒事故により精神面の悪化や社会的つながりの低下を招く可能性が高くなります。

出典:公益社団法人 日本理学療法士協会『理学療法ハンドブック シリーズ18 転倒予防』P.4

それぞれが転倒を引き起こす要因となるだけではなく、転倒が原因となりその後の生活が大きく変わります。

介護施設では、ご利用者の安全と安心を守るために転倒防止対策を考え続けることは非常に重要です。

見守りだけで転倒は100%防げるのか?

転倒事故を防止する対策として、よく挙げられるのが「見守り」の徹底です。

もちろん、転倒防止対策として見守りは必要ですが、見守りを強化するだけでは転倒を100%防げません。

とくに、見守り業務は働いている職員の力量や業務負担に大きく左右されます。

新人職員だから見守りが不十分だ、ベテラン職員だと見守りがうまくできる、など職員個人のスキルで対策を講じるだけでは不十分です。

介護現場で事故が発生したとき、まずは該当事故が防げるものか・防げないものかを分類し、「防げる事故」を減らす取り組みが大切です。

| 内容 | 具体例 | |

| 防げる事故 | ・職員のミス ・設備や備品の不良 ・システム面の不備 など |

・職員が手すりを設置し忘れた ・車いすのブレーキが壊れていた ・物品が他の所にあり、その場を離れざるを得ない環境となっていた など |

| 防げない事故 | ご利用者の心身の急変 | いつも自分で歩いていたご利用者が突然転んでしまった など |

防げる事故の内容を分析し、現場全体で取り組める対策を考えていきましょう。

それでも転倒事故を100%無くすのは難しいため、できる限りゼロに近づける対策を考えることが求められます。

「見守り強化=監視」にならないようにする

見守りを強化することは、時としてご利用者にとって不利益な状況を作り出す危険性もあります。

実際、見守り業務はご利用者の状況を観察し、必要に応じて援助・介助するという点で重要な業務の1つです。

しかし、「見守りを強化する」とき、どこまで見守りを強化すればよいか曖昧であり、見守りの程度や方法が議論されていない現状が多くみられます。

たとえば、転倒事故が発生したとき、現場リーダーが「今後は見守り強化しよう!」と指示したとします。

このとき、現場で働く職員は以下のように対応するかもしれません。

・「Aさんが立ちそう!なんでこんな忙しいときに!立たないで!」

・「なんで立つの!座ってて!」と肩を押さえ座らせる

・「Aさんが立てないようにしよう!」と低いソファに座らせる

つまり、見守りの限度を超えると、「見守り強化=ご利用者の監視」につながり、言葉による抑制(スピーチロック)や身体拘束につながる可能性があります。

そのため、転倒防止対策を考えるうえで、ご利用者の状況をアセスメントし、ご利用者・職員ともに安全・安心できる方法を考えることが重要です。

スピーチロックがご利用者に与える影響や防ぐ工夫について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。

高齢者が転倒することで生じる主なリスク

高齢者が転倒すると、主に以下3つのリスクが生じる危険性があります。

1.重大な外傷や寝たきりにつながるリスク

2.要介護状態になるリスク

3.認知症が進行するリスク

それぞれについて解説します。

重大な外傷や寝たきりにつながるリスク

高齢者が転倒すると、骨折・頭部外傷などの大きなケガや寝たきりにつながるリスクがあります。

とくに、高齢者は骨密度の低下や骨粗しょう症の悪化により、骨折しやすい身体状況となっているのです。

転倒がきっかけで入院や手術が必要となってしまった場合、その間、寝たきりになってしまうでしょう。

また、高齢者は回復にも時間がかかるため、寝たきりの時間が長くなってしまう可能性が高いです。

要介護状態になるリスク

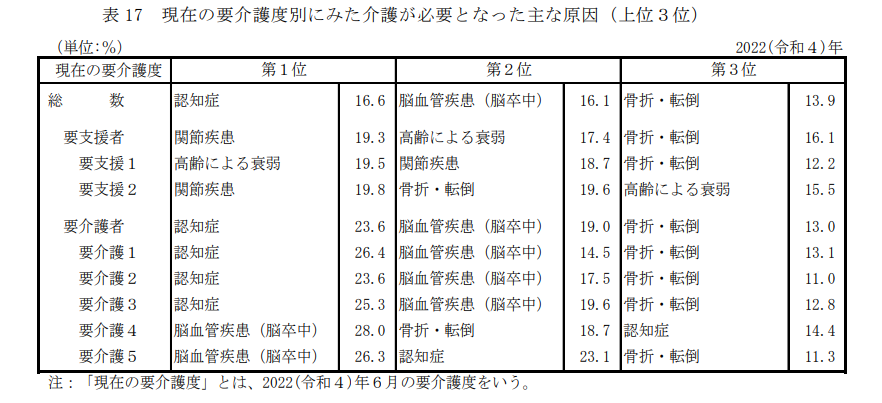

転倒事故により、要介護状態になる・要介護状態がさらに進む可能性があります。

大きなケガや寝たきり、さらには前の状態まで回復できない状況となると、さらに介護が必要な状態となるのです。

実際、要介護状態となる主な原因として、認知症・高齢による衰弱に続いて「骨折・転倒」が挙げられています。

出典:厚生労働省『Ⅳ 介護の状況』

高齢者の転倒は、今後の介護状態や生活に大きな影響を及ぼすでしょう。

認知症が進行するリスク

高齢者が転倒すると、認知症が進行するリスクが高まります。

ケガや骨折による入院で、以下のような変化が生じます。

・病院への入院による環境変化

・生活動作の変化

・不安などの精神的変化

・社会的関係・交流の変化 など

こうした変化から、認知症を発症・進行する可能性が高くなるのです。

また、認知症が発症してからも、記憶力や見当識障害が原因となり、転倒を繰り返す危険性も考えられます。

介護施設で高齢者の転倒事故が起きてしまう原因

介護現場で転倒事故が発生する原因は、主に以下4つに大別されます。

1.身体的要因

2.認知機能低下

3.環境要因

4.スタッフの人手不足

高齢者が転倒する原因は1つだけではなく、さまざまな要因が絡み合っています。これらの原因についてしっかり分析していきましょう。

とくに、施設内で高齢者が転倒を繰り返してしまう、といった場合には原因を明らかにし、繰り返す転倒への対策を早急に検討することが大切です。

そのためにもヒヤリハット報告なども含めて上司に報告しやすい環境作り、リアルタイムに情報共有が促進される仕組みづくりなどを普段から進めていくことが重要です。

身体的要因

高齢者は、下表のような身体的要因により転倒してしまう可能性があります。

| 加齢 | ・筋力の低下 ・バランス感覚の低下 ・視覚・聴覚の低下 など |

| 疾患 | ・高(低)血圧 ・変形性膝関節症 ・不眠 など |

| 内服 | ・眠剤 ・抗てんかん薬 など |

介護現場では、他職種と連携しながらご利用者の身体状況を把握する取り組みが重要です。

たとえば、眠剤を多く服用している方に対して、眠剤を少なくし日中の活動を多く確保することで夜間の睡眠を促せます。

ご利用者の身体状況を踏まえて、どこに転倒リスクがあるか観察してみましょう。

認知機能低下

高齢者の認知機能が低下すると、転倒リスクが高まります。

認知機能低下に関する症状や転倒する場面の具体例は、下表のとおりです。

| 主な症状 | 転倒しやすい具体的な場面 |

| 記憶力低下 | 段差や階段があることを忘れて転倒する |

| 見当識障害 | 段差や階段を認識できずつまずき転倒する |

| 幻覚・幻聴 | 幻覚に驚いて転倒する |

| 徘徊 | 夕方前に落ち着かなくなり、歩き回ったところ転倒する |

| パーキンソン症候群 | 筋力の拘縮やバランス力の低下により、動作時に転倒する |

とくに、認知症の種類によってはタイプや現れる周辺症状が異なるため、認知症のアセスメントが重要です。

症状別の対応やアセスメントのポイントについて知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

環境要因

転倒リスクのある施設内の環境要因は、主に以下のとおりです。

・段差や階段

・障害物

・明るさ

・手すり

・傾斜

・履いている靴の状態 など

これら環境要因は、介護施設の転倒事故対策において取り組みやすい内容であると同時に、真っ先にリスクを取り除くことが求められます。

施設内で転倒を繰り返す箇所がある場合、こうした環境要因が転倒の原因となっていないかを確認してみる必要があるでしょう。

スタッフの人手不足

スタッフの人手不足も、転倒事故を引き起こす要因の1つです。

たとえば、介護現場で以下のようなときに転倒事故が起こり得ます。

・転倒リスクのあるご利用者の動きに気がつかなかった

・他ご利用者の対応中に別のご利用者が動き出した

・フロアを離れるなどの連携ができておらず、見守りを怠った

・夜勤の場合、複数人を1人で対応しなければならず、付き添いが間に合わなかった など

もちろん、人手が増えるとこうしたリスクはある程度減らせますが、職員の採用や人材確保の面で難しいケースもあり、すぐには対策を取れないこともあるでしょう。

ご利用者が活動する時間帯に職員配置を手厚くしたり、業務スケジュールを見直したりとシステム面での工夫が必要です。

介護施設で高齢者が転倒しやすい場所

介護施設において高齢者が転倒しやすい主な場所は、以下の5つです。

1.自室内・ベッド周り

2.トイレ

3.脱衣所・浴室

4.廊下・階段

5.デイルーム

それぞれの場所で気をつけるポイントもあわせて解説します。

自室内・ベッド周り

| 転倒事故 事例 | 主な対策 |

| ・ベッドから立ち上がる時に転倒 ・自室内につかまれるところがなく転倒 ・夜間トイレに行こうとしたときに転倒 |

・ベッドの高さをあわせる ・L字バーの状態を確認する ・ベッド下に転倒防止用マットを設置する ・離床センサーを設置する ・トイレが頻回な方は、ポータブルトイレを使用する ・足元が見えやすいようにフットライトをとりつける ・ご自身で履きやすい靴を選ぶ など |

ご利用者の自室内・ベッド周りでは、とくにベッドから起き上がるタイミングで転倒事故が起きやすくなります。

夜間の場合、うとうとした状態で起き上がるとふらつく確率が高くなるため、ご利用者にあわせたレイアウトが必要です。

ご利用者の居室環境にかかわるため、ご本人の希望と安全性を踏まえ対応しましょう。

トイレ

| 転倒事故 事例 | 主な対策 |

| ・便座の位置が高すぎて転倒 ・便座への座りが浅く転倒 ・手すりやバーを設置できておらず転倒 ・前利用者の尿が床に残っており、すべって転倒 ・介助者がパッドを取りに行ったスキに転倒 |

・ご利用者の体格にあった便座や必要に応じて足台を利用 ・はねあげ式の手すりを側面や前方に設置する ・トイレ介助前にトイレ内が汚れていないか確認する ・トイレ介助に必要な物品を補充しておく など |

トイレでは、プライバシーの観点から職員がずっとそばにつくのが難しい場合もあります。

そのため、ご利用者が1人でも安全に排泄できる環境作りが必要です。

また、介護職員が見守りする場合も、その場から極力離れないように物品の補充や清潔保持に努めましょう。

脱衣所・浴室

| 転倒事故 事例 | 主な対策 |

| ・床に水や泡が残っており、すべって転倒 ・浴槽から出たタイミングでふらつき転倒 ・浴槽で足がつかず、バランスを崩している |

・すべり止めマットや手すりの設置 ・泡や水が残っていればふき取っておく ・着替えや軟膏などを準備してから介助に入る ・脱衣所や浴室、その出入口で温度差がないようエアコンを調整する ・浴槽に入るときに湯量を調整する など |

脱衣所や浴室では、ご利用者が衣類を脱いでいるため、転倒により大きなケガや傷につながるケースがあります。

さらに、室温などの温度変化がある環境により体の変化も起きやすく、ふらつきなどが起こりやすくなってしまうのです。

介助者もすべりやすく暑い環境で対応するため、双方が安心して入浴できるよう環境を整えましょう。

廊下・階段

| 転倒事故 事例 | 主な対策 |

| ・廊下に物品が置きっぱなしとなっており、ぶつかり転倒 ・廊下で他ご利用者とすれ違いざまに転倒 ・階段の段差を認識できず転倒 |

・手すりやすべり止めシートを設置 ・廊下や階段の照明を明るくしておく ・歩行介助や階段昇降時の介助方法について研修を行う など |

廊下や階段では段差や障害物があるため、基本的には付き添い介助を実施します。

ただし、ご利用者によっては段差や物をうまく認識できない可能性もあるため、安全な環境を整えるとともに介護職員による声かけや介助方法を学んでおくことが必要です。

また、他ご利用者とすれ違いができるよう十分なスペースを確保しておきましょう。

デイルーム

| 転倒事故 事例 | 主な対策 |

| ・介助用イスにひっかかり転倒 ・デイルームに見守りする職員がおらず転倒 |

・使用していないイスや物品を安全な位置に戻す ・ご利用者ごとに机やイスの高さがあっているか確認する ・職員がフロアを離れるときに声かけするようルール設定する など |

デイルームでは、日中ご利用者が多くの時間を過ごすため、主に介護職員がフロアに滞在し見守り業務を実施します。

しかし、ご利用者や職員の動線上に物品があったり、フロアに職員のいない時間帯が発生してしまうとなると、転倒リスクが高くなるのです。

急な立ち上がりや動きのあるご利用者を把握しておくとともに、職員全体で「誰が」「どういう動きの時に」対応するかを周知しておきましょう。

施設で高齢者が転倒を繰り返さないための対策

高齢者が転倒を繰り返さない・よりリスクを少なくするために、以下6つの対策を紹介します。

1.介護施設内の環境整備

2.身体機能の維持・向上

3.見守り体制の強化

4.ご利用者のアセスメント

5.ヒヤリハット事例や以前起きた事故の分析

6.スタッフ教育と連携の強化

施設の実情にあわせて対策を考えていきましょう。

介護施設内の環境整備

ご利用者が安心して生活できるとともに、介護職員も安全に介助できる環境を整えることが重要です。

主に、「3M」と「5S」に取り組みましょう。

3Mの改善

・ムリ

・ムダ

・ムラ

5S運動

・整理

・整頓

・清掃

・清潔

・しつけ

環境整備の重要性やポイントについて知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

身体機能の維持・向上

ご利用者の身体機能を維持し向上させると、転倒リスクを減らせます。

たとえば、食事前やレクリエーションの時間に座ってできる体操を取り入れることで、身体機能の維持・向上に効果的です。

また、介護職員がご利用者の身体状況を把握したり夜間の睡眠状態を共有しておくと、日中の状態やどこに危険性があるかアンテナをはって業務に取り組めます。

見守り体制の強化

転倒防止対策の基本である見守り体制を強化すると、転倒リスクの軽減につながります。

ただし、介護職員の人手は限られているため、以下のようなICT機器の活用を検討してみましょう。

・見守りロボット

・離床センサー

・カメラ など

とくに人員が少ない夜間帯の見守りでICT機器を活用できると、業務負担も軽減される効果が見込めます。

一方で、導入コストなどさまざまなコストもかかるため、施設全体で利活用の方法を考えることが大切です。

介護・福祉現場でのICTツール活用事例は以下の記事でご紹介していますのでご覧ください。

ご利用者のアセスメント

施設での高齢者の転倒対策を考えるうえで、目の前にいるご利用者の心身状況や課題・ニーズを把握しましょう。

ご利用者のADLや認知症状の有無により、個々人で転倒リスクの大きさが変わります。

また、生活上の課題やニーズを把握していると、そのご利用者はどのタイミングで支援・介助が必要なのか精査できるのです。

転倒防止対策として、全体的な環境整備・システムへの対応とともにご利用者一人ひとりのアセスメントも実施しましょう。

ヒヤリハット事例や以前起きた事故の分析

これまで施設内で起きたヒヤリハット事例や事故を分析することも、今後の転倒防止対策を考えるうえで必要です。

あらためてヒヤリハット事例や事故を見てみると、施設内の環境や職員体制などのシステム面で課題を発見できます。

また、軽微なヒヤリハットの裏に、重大な事故の予兆が隠されているかもしれません。

ヒヤリハット事例の活用方法やハインリッヒの法則について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

スタッフ教育と連携の強化

転倒事故を繰り返さないためにも、ご利用者の状況把握やこれまでの自己分析を踏まえて、スタッフに対し指導・連携を強化するようにしましょう。

新人職員の場合、基本的な介助方法やどこに転倒リスクが潜んでいるか周知させることが必要です。

さらに、ベテラン職員に対しても、以前発生した事故を思い出させ事故防止対策を再周知できます。

定期的に研修などを実施することも効果的です。施設系サービスでは安全対策担当者の選任が義務化されています。

安全対策担当者を中心にスタッフ教育の体制づくりに取り組むことも重要だといえるでしょう。

また、看護師やリハビリ職などの他職種と連携し転倒事故防止に取り組むと、また違ったアプローチ方法が見つかるでしょう。

高齢者の転倒予防には継続した取り組みが必要

高齢者の転倒予防や転倒防止策では、施設全体で継続的な取り組みが必要です。

事故が発生すると、その直後は「しっかりと対策しないと」と職員が意識しますが、時間が経つにつれて事故があったことを忘れてしまい、同じ事故を繰り返してしまいます。

定期的に発生した事故やその対策を周知させるとともに、社内研修などをとおして事故防止に取り組んでいきましょう。

まとめ

高齢者の転倒事故は、さまざまな要因・環境により発生します。記事中で紹介しましたが、高齢者が転倒しやすい主な場所として、以下などがあります。

・自室内・ベッド周り

・トイレ

・脱衣所・浴室

・廊下・階段

・デイルーム

こうした場所を中心として、自施設でこれまでに転倒事故が起きた場所を洗い出してみる、といった方法も有効でしょう。

介護施設でできる転倒対策の取り組みは多くありますので、施設や現場の実情にあわせて1つずつ対策していきましょう。

| この記事の執筆者 | しょーそん 保有資格:介護福祉士 認知症実践者研修 修了 認知症管理者研修 修了 認知症実践リーダー研修 修了 グループホームに11年勤務し、リーダーや管理者を経験。 現場業務をしながら職員教育・請求業務、現場の記録システム管理などを行う。 現在は介護事務の仕事をしながら介護・福祉系ライターとしても活動中。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。