介護業界では、高齢者増加や人手不足を理由に生産性向上への取り組みが喫緊の課題となっています。

しかし、介護現場で生産性向上に対して取り組みを促進しよう、と言われても「介護現場での生産性って何?」「具体的にどのようなことをすればよいか?」と悩む方も多いでしょう。

この記事では、介護現場における生産性向上の概要やその背景について解説します。また、生産性向上のための具体的な取り組み方法についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。

目次

介護現場における生産性向上とは

介護現場において生産性向上に関する取り組みが急務となっています。

ここでは、介護における生産性向上の基礎知識として、以下2つの視点で解説します。

1.そもそも生産性とは

2.介護における生産性とは

現場の生産性を高めるために、まずは基本を押さえましょう。

そもそも生産性とは

生産性とは、「Output(成果)/Input(投入量)」の度合いを指します。

たとえば、モノを販売するときに多くの人員や労働時間を費やすと、たくさんのモノが作れます。しかし、その分人件費といったコストが高くなり、販売してもより多くの利益を生み出せません。

コンビニエンスストアやファミレスでの無人レジ・配膳ロボットのように、人件費(投入量)を抑えている取り組みも生産性を向上している一例といえるでしょう。

つまり、生産性を高めるためにはOutput(成果)をよりよい(高い)ものにするか、Input(投入量)をできる限り削減し利益をあげることが求められるのです。

介護における生産性とは

介護業界における生産性とは、以下のように定義されています。

「一人でも多くの利用者に質の高いケアを届ける」という介護現場の価値を重視し、介護サービスの生産性向上を「介護の価値を高めること」

引用:厚生労働省 『介護分野における生産性向上ポータルサイト 介護の生産性』

介護現場では、目に見えるモノを提供するのではなく、身体介助や声かけなどといったケアやサービスを提供しています。

つまり、「モノを作る→売る」などといったイメージとは違うという認識を持つことが必要です。

そのため、介護現場で働く方からすると、以下のような考えを抱くかもしれません。

・介護現場に「生産性」ってないのでは?

・介護に「生産」ってなんだか違和感がある

・人手不足なのに、さらに生産性を高めるなんて無茶だ

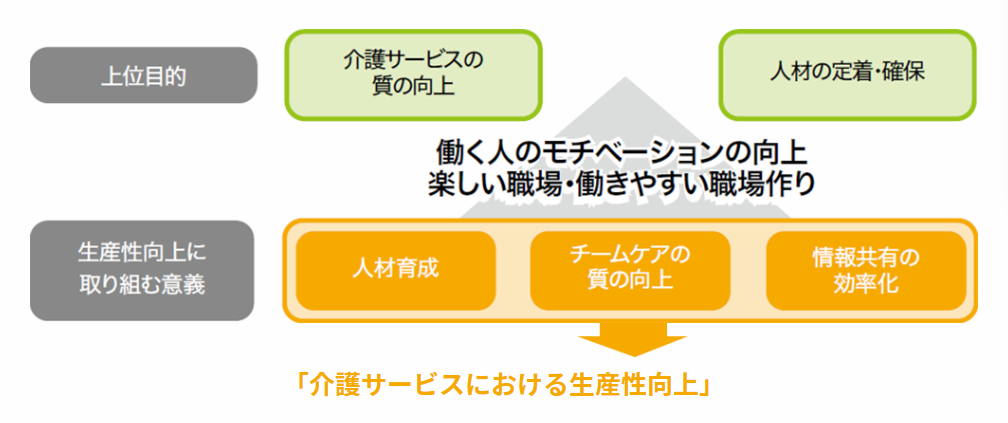

こうした考えに対し、介護における生産性向上は主に以下3つの軸で意義があるとされています。

1.人材育成

2.チームケアの質の向上

3.情報共有の効率化

また、この3つの軸によって働きやすい職場が作られ、介護サービスの質向上・人材の定着につながります。

出典:厚生労働省 『介護分野における生産性向上ポータルサイト 介護の生産性』

日々業務に追われている職員の負担を軽減し、より長く従事できるよう介護サービスの質と量の改善に取り組むことが必要です。

生産性を測るうえで、ケアの質・価値を決めるのは目の前にいるご利用者です。価値を高めるためには、介護職員が介護の専門性を高め、ご利用者により深くかかわれる職場環境作りが求められます。

たとえば、記録や雑務に忙殺されてしまうと、ご利用者へのケアやかかわりの量・質が低下し、ひいては介護の価値が下がる可能性があるのです。

介護職員が専門職として集中して業務に取り組めることで、ご利用者が自分らしく生活でき「介護の価値=生産性向上」へとつながるでしょう。

そのため、介護業界における生産性向上は業務改善が基本となります。

業務改善について詳しく知りたい方は、後述する『介護現場の生産性向上の基本は「業務改善」』をご覧ください。

介護現場で生産性向上が必要と言われ始めた理由

介護現場で生産性の向上が求められている理由は、主に以下2つです。

1.高齢化による介護需要の増加

2.介護労働人口の減少

1つ目の理由は、高齢化による介護ニーズが増加することです。とくに、団塊の世代が75歳以上となる「2025年問題」や高齢者人口のピークとなる「2040年問題」と、今後介護ニーズがさらに増えてきます。

一方で、生産年齢人口の割合が減少し、介護業界での人手不足がさらに深刻となると考えられています。

介護業界の2040年問題やその対策について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

2つ目の理由は、介護職員の人手不足です。

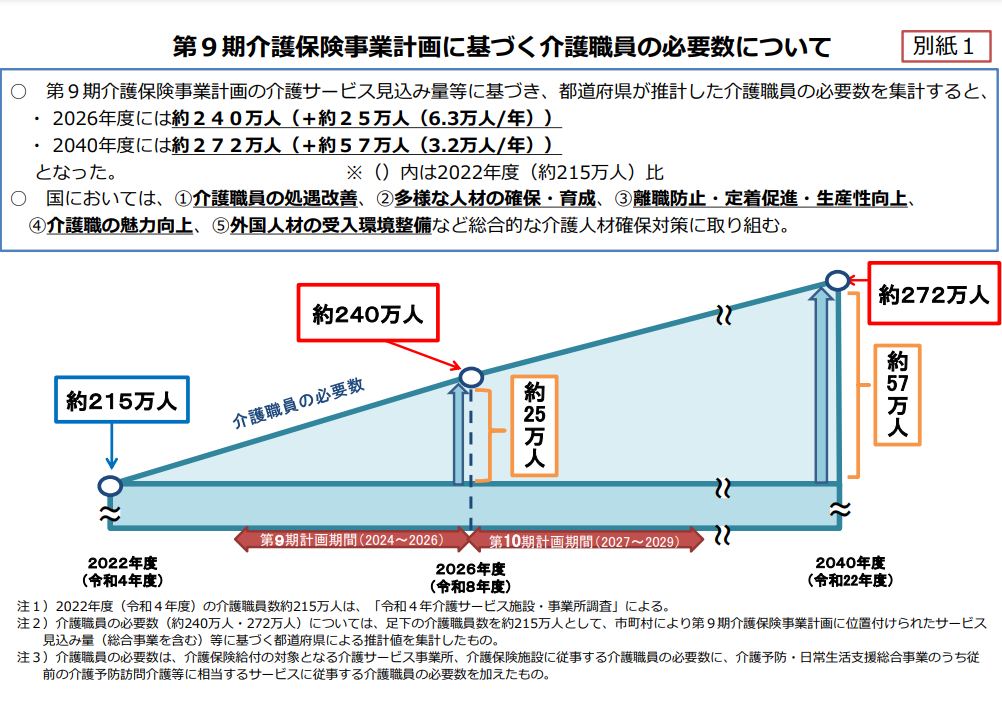

厚生労働省の調査によると、2026年度には約25万人、2040年度には約57万人の介護職員が不足すると見込まれています。

出典:厚生労働省 『第9期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について』

上記2つの理由から、介護業界では今よりもさらに人材不足が深刻になる、ということが目に見えているのです。

つまり、介護施設・事業所の運営を続けていくためには、生産性向上の取り組みは避けてとおれないといえるでしょう。

介護報酬改定でみる生産性向上への方向性

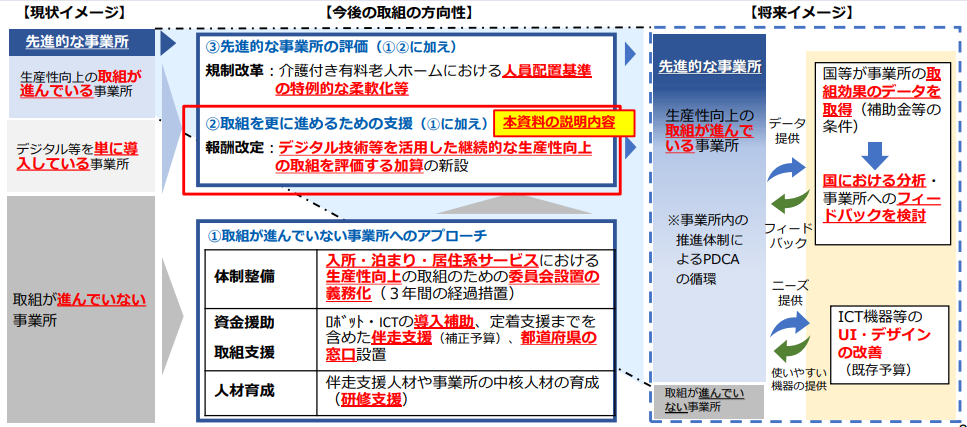

高齢者の増加・介護人材の不足による現状から、介護分野でのDX化における方向性が下図のように示されています。

出典:厚生労働省 『令和6年度介護報酬改定 生産性向上推進体制加算について』

2024年(令和6年)度の介護報酬改定では、以下2つの生産性向上に関する取り組みが求められることとなりました。

1.生産性向上委員会の設置が義務化

2.生産性向上推進体制加算の新設

1つ目は、生産性向上委員会の設置が義務化された点です。

生産性向上委員会の概要は、下表のとおりです。

| 主な役割 | ・生産性向上に関する課題の抽出・把握・分析 ・課題の解決に向けた対策の検討 ・対策の実施と効果検証 |

| 委員会での活動内容 | ・サービスの質の向上や利用者の安全確保 ・職員の負担軽減 ・必要な研修、講習等の提示 ・利用者の状態の変化やヒヤリハット事例を把握・分析する |

| 開催頻度 | 3ヶ月に1回以上 |

2024年度の介護報酬改定で導入され、3年の経過措置が設けられています。

2つ目に、介護ロボットやICT機器などを活用し成果報告することで取得できる生産性向上推進体制加算が新設されました。加算の概要は、下表のとおりです。

| 生産性向上推進体制加算(Ⅰ) | 生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | |

| 単位数 | 100単位/月 | 10単位/月 |

| 算定要件 | ・(Ⅱ)の要件を満たし、(Ⅱ)のデータにより業務改善の取組による成果が確認されたこと ・見守り機器等のテクノロジーを複数導入していること ・職員間の適切な役割分担(いわゆる介護助手の活用等)の取組等を行っていること ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと |

・ 利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会の開催や必要な安全対策を講じた上で、生産性向上ガイドラインに基づいた改善活動を継続的に行っていること ・見守り機器等のテクノロジーを1つ以上導入していること ・1年以内ごとに1回、業務改善の取組による効果を示すデータの提供を行うこと |

つまり、今回の介護報酬改定において、委員会の設置義務化や加算新設は以下2つの方向性を示していると考えられます。

1.介護業界全体での生産性向上の底上げ

2.生産性向上している事業所へは加算として評価

今後の事業所・施設運営にとって、生産性向上への取り組みは必須であることがより明確となったといえるでしょう。

生産性向上委員会や生産性向上推進体制加算について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

介護現場の生産性向上の基本は「業務改善」

介護現場で生産性を高めていくためには、事業所・施設内の業務を見直し改善していくことが必要です。

業務改善を行うときのポイントや方法は、下表のとおりです。

| ポイント |

業務改善チームを作る |

| 業務の棚卸をする | |

| 介護業務の課題を洗い出す | |

| 介護業務改善のアイデア出しをする | |

| 改善したい業務課題に優先順位をつける | |

| 実行計画を立て業務改善を実行・評価する | |

| 主な方法 |

職場環境の整備 |

| 記録・報告様式の工夫 | |

| 情報共有方法の工夫 | |

| ICTツールの導入・利活用 |

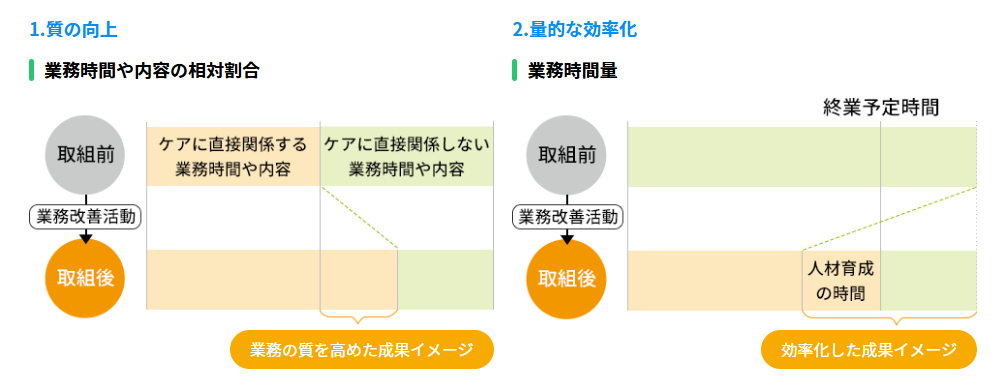

とくに、業務改善に取り組むときは、下表のように「直接的なケア」と「間接的業務」の線引きを明確にしましょう。

| 直接的なケア | ・食事介助 ・排泄介助 ・入浴介助 など |

| 間接的業務 | ・記録の記入・管理 ・各種会議や研修への参加 ・配膳や掃除、シーツ交換 など |

間接的業務をより効率化できるよう取り組むと、直接的なケアの質が向上したり、業務時間量の削減・他の業務時間への転換が可能です。

出典:厚生労働省 『介護分野における生産性向上ポータルサイト 介護の生産性』

ただし、配膳や掃除すべてが間接的業務というわけではありません。ご利用者と協力して生活をつくるうえで必要な日常動作もあるため、それらを考慮して業務改善にとりくみましょう。

業務改善のポイントや方法についてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

介護現場における生産性向上の具体的な取り組み

生産性を高める具体的な取り組みは、主に以下7つです。

1.職場環境の整備(5S活動の取り組み)

2.業務の明確化と役割分担

3.手順書の作成

4.記録・報告様式の工夫

5.情報共有の工夫

6.OJTの仕組みづくり

7.理念・行動指針の徹底

事業所・施設の課題にあわせて、1つずつ取り組んでいきましょう。

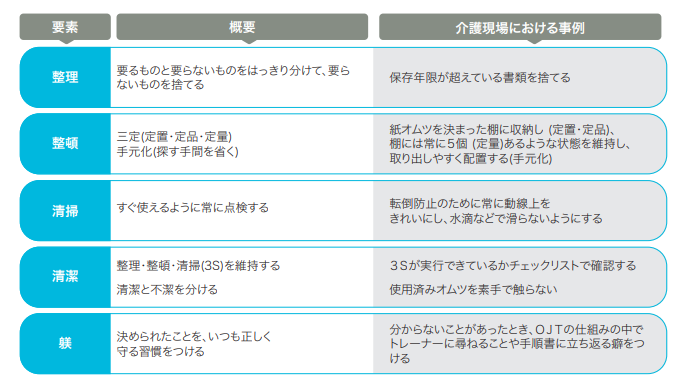

職場環境の整備(5S活動の取り組み)

職場の環境を整備すると、ご利用者や職員にとって安全・安心な環境をつくれます。

安全・安心な環境作りのためには、下図のように「5S活動」を進めていきましょう。

出典:厚生労働省老健局 『より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き)』P.11

また、整理整頓や清潔を維持することで、感染症の予防やモノを探す時間の削減につながります。

業務の明確化と役割分担

介護現場で行っている業務を改めて明確化し、各業務の区切り・到達点を定めましょう。

1つの業務に対して以下のような視点で明確化できると、業務全体の効率化につながります。

・いつ行うか?

・誰が行うか?

・いつまでに終わらせるか?

・どういう状態になれば業務が終わったといえるか?

たとえば、あるグループホームでは早番・日勤・遅番の日中勤務者3名で勤務するとします。ある日、日勤が2人のシフトができ、日中勤務者が4名となりました。

この場合、日勤業務を2人で分担するのではなく、1人は通常の日勤業務を行い、もう1人は日中なかなかできない業務を行うのがよいでしょう。環境整備やご利用者へかかわる時間として活用できると、新たなケアの価値を見つけられます。

あくまで通常業務を平準化し、決まった業務を崩さず取り組むことが必要です。

手順書の作成

業務内容や役割を明確にしたら、手順書を作成しましょう。

手順書を作成するメリットは、以下のとおりです。

・事業所・施設における業務の到達目標を示せる

・職員による業務のムラを減らせる

・指導のムラを削減できる

たとえば、今後外国人の雇用や数時間勤務のパートが増えてくることが見込まれます。

手順書を整備しておくと業務手順がわかりやすく、また周りの職員もどこで業務が止まっているかがわかりやすくなるのです。

結果として、チーム全体の介護サービスレベルが向上するでしょう。写真や絵など、一目でわかるような手順書を作成しておくとより効果的な手順書ができるためおすすめです。

記録・報告様式の工夫

介護記録や申し送りは、現場の中で重要な業務の1つです。

ただし、記録様式が見づらかったり転記や書類自体が多かったりすると、記録業務が大きな負担となるだけでなく、重要な情報を活用できません。

記録業務を行う目的を改めて明らかにし、状況に応じたレイアウトを作成してみましょう。

特に、介護記録の電子化や介護記録ソフトの活用も有効です。コストや現場の状況に応じて導入を検討しましょう。

情報共有の工夫

ご利用者の状況や各職員への通達など、さまざまな情報の共有方法を工夫することが大切です。

口頭やメモでの情報共有では、行き違いや対象の職員を探し回るといったムダが発生していました。

この場合、パソコンやタブレットを活用するとともにインカム・チャットツールを通してより情報共有しやすい環境作りが必要です。

人や情報を探す時間を削減できると、その分ご利用者とかかわる時間を増やせます。

OJTの仕組みづくり

介護現場で実践的な力を身につけるためには、OJT(On the Job Training)の仕組みづくりが重要です。

OJTとは現場で業務をしながら学ぶことであり、一方で研修や座学で学ぶことをOFF-JT(OFF the Job Training)といいます。

介護業界では、ご利用者によってケアの程度や介助方法はまちまちなため、現場で実際に介助しながら学ぶケースが多くあります。

ただし、OJTで指導する職員の伝え方にブレが生じていると、事業所・施設として一定の質を保つのは難しくなってしまうのです。そのため、指導職員の教育内容や教え方を統一することが大切となります。

複数の指導職員で使いやすいよう手順書を精査するのはもちろん、教える側を対象にした勉強会も効果的です。

理念・行動指針の徹底

事業所や施設の施設運営において、法人の理念や行動指針を周知するようにしましょう。

介護現場で働くと、手順書やOJTではカバーできない状況が発生することもあります。

この時に、事業所・施設としての理念や行動指針を周知しておくと、緊急時にも指針に沿った行動ができます。

現場で判断に困ったときも、理念に立ち返り行動することで適切に対処できるでしょう。

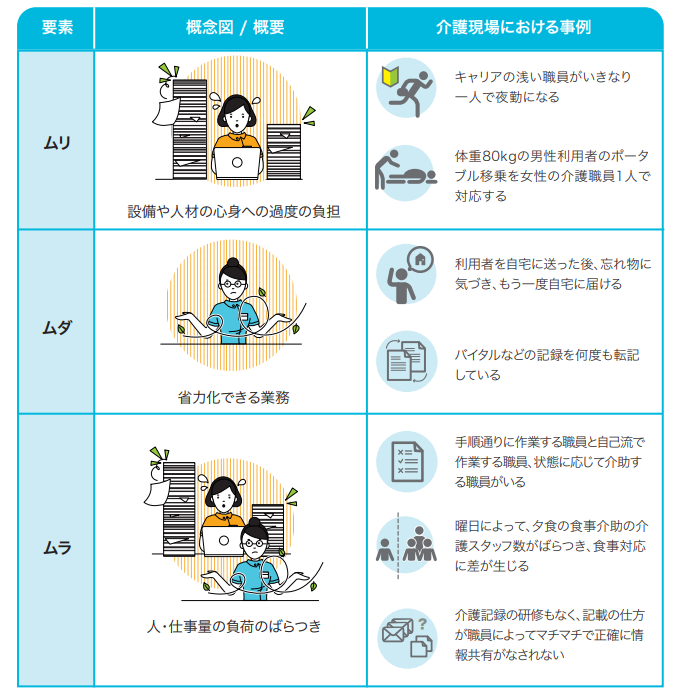

介護現場の生産性向上に重要な「ムリ」「ムダ」「ムラ」3Mの改善

高齢者人口の増加や人手不足により、介護事業所や施設では早急に、そして効率的に生産性を向上する取り組みが求められます。

その効果的な手法のひとつが「3M」の発見・改善です。

「3M」とは、介護現場におけるムリ・ムダ・ムラを見つけ出し、それらの課題にアプローチする方法です。

出典:厚生労働省老健局 『より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き)』P.12

3Mの発見や解決を行うとき、チーム・ユニット全体で考えると課題や解決策の共有がスムーズになります。

たとえば、新人職員からすると「なぜこういう手順で業務をする?」などといった疑問を多く抱えるでしょう。このような疑問も3Mへの取り組みに重要な要素です。

改めて業務手順や方法を見直すときは、さまざまな職員の視点を使い改善することでより効果的に取り組めるでしょう。

一方で、介護職員の経験年数や知識・技術の習得状況により、少なからずムリやムラがでてきてしまうこともあります。

ただ、あまりにもムリやムラが多いと、職員間での業務の偏りにつながり、結果として介護サービスの質低下につながることもあります。

具体的には、以下のような対策が必要です。

・新人職員に向けた社内研修の実施

・経験年数別にOJT・OFF-JT計画を作成

・知識の習熟度に応じた評価 など

新人職員への教育だけでなく、中堅・ベテラン職員も学び直しの機会を確保し、チーム全体の底上げを図ります。

介護現場における3Mへの取り組みは、業務改善に向けた効率的な手法であり、生産性向上に対してもより効果的に作用するでしょう。

その他の介護現場の生産性向上の方法

介護現場で生産性向上させるならば、主に業務改善や業務見直しが必要です。この他に生産性を高める方法について、以下2つを紹介します。

1.タスクシフティング・タスクシェアリング

2.介護ロボットやICTの導入

事業所や施設の実情にあわせて導入を検討してみましょう。

タスクシフティング・タスクシェアリング

業務改善のうち、業務の分担や進め方、またそれを誰が行うかを見直し、取り組むことが求められています。

このうち、業務を行う「人」へのアプローチ方法としてタスクシフティング・タスクシェアリングが有効です。

タスクシフティング・タスクシェアリングの概要は、下表のとおりです。

| タスクシフティング | 介護職員が行っている業務のうち、他職種でもできる仕事をその職種が担うこと |

| タスクシェアリング | 一つの業務を複数人・他職種で連携して業務を担うこと |

最近では、ベッドメイキングや食事の配膳、掃除などの間接的業務を行う人材として「介護助手」や「アクティブシニア」が注目されています。

介護助手に間接的業務を担ってもらうことで、介護職員の負担を減らしたり直接的なケアに集中できたりし、ケアの質向上に役立つのです。

参考:公益社団法人全国老人福祉施設協議会 『介護現場の生産性向上』

介護ロボットやICTの導入

介護現場で生産性向上させるためには、介護ロボットやICT機器の導入も効果的です。

介護ロボットやICT機器の概要は、下表のとおりです。

| 概要 | 具体的な機器 | |

| 介護ロボット | ・要介護者の移乗を支援するもの ・高齢者の自力移動を助けるもの ・認知症高齢者の見守りを支援するもの |

・装着型パワーアシスト ・自動排泄処理装置 ・見守りセンサー など |

| ICT機器 | ・介護における業務を支援するソフトウェア ・コミュニケーションや連携を円滑にする機器 |

・チャットツール ・インカム ・記録ソフト など |

介護ロボットやICT機器を利活用すると、介護職員の負担軽減や業務をさらに効率化できるでしょう。

ただし、ただ単に導入するだけでは生産性向上にはつながりません。現場の実情にあった活用をしないと、逆に負担が増えてしまいます。

まずは介護業務を棚卸ししながら、効率化できる業務を見つけICT機器などを活用していきましょう。

介護・福祉の現場でのICT導入事例について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

まとめ

介護現場における生産性向上の目的や具体的な取り組み方法について紹介しました。

2024年(令和6年)度介護報酬改定でも新設されたように、介護現場や事業所・施設運営において生産性向上の推進は避けて通れなくなったといって良いでしょう。

今後も介護人材不足が続く予想であり、介護現場の生産性はご利用者の安全・安心を守る上でも重要になってくるといえます。

また、介護現場の業務改善をし生産性向上を図ることは、特に若い介護職員の採用にも重要だといえるでしょう。人材確保のためにも、生産性向上に取り組むことが必要になってきています。

シフトライフ(Shift Life)では他にも、介護現場の生産性向上に役立つ記事を多数掲載しています。事業所・施設の業務改善や生産性向上にお悩みの方は、以下の記事をぜひご覧ください。

| この記事の執筆者 | しょーそん 保有資格:介護福祉士 認知症実践者研修 修了 認知症管理者研修 修了 認知症実践リーダー研修 修了 グループホームに11年勤務し、リーダーや管理者を経験。 現場業務をしながら職員教育・請求業務、現場の記録システム管理などを行う。 現在は介護事務の仕事をしながら介護・福祉系ライターとしても活動中。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。