介護施設における環境整備は、ご利用者や職員の安全・安心を守るために重要な取り組みです。

しかし、「環境整備って何をすればよい?」「どこから取り組めばよいかわからない」と悩んでいる方が多くいらっしゃいます。

この記事では、介護施設における環境整備の基礎知識やメリット・効果について解説します。

環境整備を成功させるポイントも紹介するので、環境整備の基礎を学びたい方やこれから実践する方はぜひご覧ください。

介護施設の環境整備とは?

介護施設における環境整備について、以下3つの視点で解説します。

1.介護施設における「環境」とは

2.「誰」のための環境を整備するか

3.なぜ環境整備が重要なのか

環境整備を行う前に、ポイントをしっかりとおさえておきましょう。

介護施設における「環境」とは

介護施設における「環境」とは、具体的には下表のような具体例があります。

| モノの環境 | ・ご利用者が生活するために必要なモノ ・モノが整理整頓されている状態 ・安全、便利なモノ など |

| ヒトの環境 | ・ご利用者同士の相性や席の配置 ・ご利用者へのあいさつ、マナー ・ご家族などの関係者へのコミュニケーション ・電話対応やご家族来訪時の接遇 など |

| データの環境 | ・マニュアルの整備 ・ご利用者のアセスメントやケア計画 ・勤務時間ごとの業務内容 ・設備や備品管理体制 など |

環境といっても多くの要素があり、さらに施設によって何が足りないか・どこに課題があるのか大きく異なります。

まずは、今の施設にはどういった環境があるのかをしっかりと観察することが大切です。

「誰」の環境を整備するか

より効果的な環境整備を行うためには、「誰」の環境を整備するのかを考えることが大切です。

その環境にいる方々が安全・安心して過ごせることが重要であり、寄り添った環境整備が求められています。

たとえば、下表のようにご利用者・介護職員の視点で考えてみましょう。

| ご利用者視点 | ・疾患や麻痺があっても安全な居室 ・快適に過ごせる家具の配置 ・ご家族と話せる空間 など |

| 介護職員視点 | ・介助時にすぐ近くに物品があり、補充されている ・最新のマニュアルで、わからないことがあるとすぐにわかる ・誰が見ても同じ水準で業務が行える など |

| 共通の視点 | ・清潔、消毒されている ・快適な温度・湿度 ・整理整頓されている など |

環境整備は、ただ単にモノを減らしたり、きれいにしたりするだけではありません。

適切に準備・配置されているかが重要であり、その「適切」の基準は、ご利用者や使用する職員に大きく左右されます。

ここで、グループホームで実際にあった例を紹介します。

認知症を抱えるAさんは、クローゼットにしまわれていた上着やズボンを何枚も重ね着してしまう状態がみられました。

介護職員は「介助が大変だ」という理由で、居室にある衣類をすべて回収し、職員管理することに。

しかし、まもなくAさんから「服がなくなった!泥棒が入った!」と訴えがあり、職員が管理しているところを見せても、時間がたつとまた同じ訴えが続きました。

ご家族から「家では服をハンガーにかけて整理していた」という情報を聞き、居室にハンガーラックを設置し衣類をかけてみると、訴えだけでなく重ね着もピタッと止んだのです。

衣類がすぐ近くにある、という安心感で落ち着いた様子でした。

上記の例を踏まえると、整備する環境の主役を間違えると、より落ち着かない環境になってしまいます。

「介助が面倒、大変だ」という介護職員目線だけで物事を進めた結果、ご利用者にとっては安心できない環境となってしまったのです。

環境整備を行うときは、その環境で生活する(もしくは働く)人たちを考慮して取り組みましょう。

なぜ環境整備が重要なのか

環境整備が重要な理由は、主に以下の4つです。

1.ご利用者の安全性や生活の質を向上できる

2.介護職員の業務改善や効率化ができる

3.感染症の予防につながる

4.費用の削減につながる

環境が整っていないと、ご利用者やご家族、働く職員にとってもストレスの原因となります。さらに、安全性が確保できていないと事故やトラブルにつながってしまうのです。

環境整備は、ストレスやトラブルを発生させないだけでなく、安心・安全に生活したり働いたりするための「準備」として重要です。

実際のところ、頑張って環境整備をしても「特に何も起きなかった」と感じることが多くあります。

しかし、裏を返すと「思わぬ事故や不快な環境になっていない=安全に過ごせている」と評価できるのです。

もしあなたが環境整備やリスクマネジメントの担当者となったら、安全で事故やトラブルがないことを優先しましょう。

詳しく重要性を知りたい方は、後述する『介護施設で環境整備をするメリット・効果』をご覧ください。

介護施設の環境整備の基本となる取組み

介護施設での環境整備をするうえで、基本となる取り組みは以下の5つです。

1.清掃と消毒

2.整理整頓

3.安全管理

4.温度湿度管理

5.マニュアル作成

施設の状況にあわせて1つずつ実施していきましょう。

参考:厚生労働省『より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き) パイロット事業令和2年度版』

清掃と消毒

施設内・外をきれいに保つために、清掃と消毒を行います。

ご利用者や来訪者がよく利用されている場所は重点的に清掃することが大切です。

たとえば、施設見学に来た方からすると、玄関が汚い・共用スペースが汚れているなどが散見されると、やはり「ここの施設には親をいれたくない」と感じることでしょう。

ホコリやゴミがないよう掃除することで、施設への第一印象が良くなり新規獲得のきっかけにもなります。

また、清掃とあわせて消毒することで、インフルエンザやコロナウイルスなどといった感染症予防に効果的です。

施設の場合、1人が感染してしまうとそこから他のご利用者・職員にも蔓延し、大きな業務負担となってしまいます。

日常の消毒だけでなく感染症発生時の消毒方法も確認しておくと安心です。

整理整頓

施設の中にある物品を整理整頓すると、さまざまなムダを省くことに役立ちます。

整理整頓するとき、「三定」と「手元化」を意識するとよいでしょう。

| 項目 | 内容 | 具体例 |

| 定置 | 決まった位置に置く | ・トイレの上部棚右側に尿取りパッドを常時5枚あるようにする

・レクリエーション物品倉庫手前側に、ハサミを3本しまう ・パソコンのデスクトップにデータを放置せず内容ごとにフォルダ分けする など |

| 定品 | 決まったモノをしまう | |

| 定量 | 決まった数量にしておく | |

| 手元化 | 使えるものは手前に配置する |

「三定」と「手元化」を意識することで、物品を探したりなくしたりするリスクを減らせます。

また、介護施設でのICT化推進に伴い、パソコンやタブレットで業務を行うことが増えているため、パソコン内データの整理整頓もしましょう。

とくに、日常的に使うものを優先し、誰もが使いやすく、しまいやすいよう整理整頓できる環境を整えることが重要です。

安全管理

清掃・消毒や整理整頓と並行して、安全管理体制を構築します。

介護施設における安全管理の例は、以下のとおりです。

| 項目 | 具体例 |

| 物品の安全性 | ・ベッドや椅子がぐらついていないか ・車いすは人が乗った状態でブレーキがかかるか ・ご利用者の体格にあった椅子を使用しているか など |

| 居住空間の安全性 | ・段差やすべりやすい箇所はないか ・電源コードなどでひっかかるところはないか ・手すりやすべり止めを設置しているか など |

| 介助の安全性 | ・介助しやすいベッドの高さか ・立ち上がりや移乗介助するうえで十分なスペースが確保されているか ・新人職員への介助動作の指導を実施しているか など |

| データ・書類の管理 | ・ご利用者やご家族のデータが放置されていないか ・電子機器の故障や破損はないか ・パソコンを定期的にバックアップしているか など |

たとえば、デイサービスで以下のような事故が起きました。

認知症を抱えたBさんが、切り絵のレクリエーションで使用したハサミを持ち帰ってしまいました。

ご本人が部屋で自分の衣類を切っているところをご家族が発見。

ご家族がデイサービスに報告し、切った衣類を事業所が弁償することになりました。

この場合、「ハサミなどは危ないから使わせないように」といった排除を前提とした対応は望ましくありません。

事業所として、ハサミなどといった物品の定数管理を怠ったために起こった事故だといえるでしょう。

とくに、認知症を抱えたご利用者への安全管理を考えるとき、思わぬ事故が現場で多く発生します。

安全管理するために危ないものは排除するのではなく、どのようにして安全にご利用者が利用できるかを考える必要があるのです。

温度湿度管理

安全で快適な環境をつくるために、最適な温度・湿度を保ちましょう。

高齢者の場合、暑さ・寒さを感じづらくなったり、認知症などの疾患によってうまく表現できなかったりすることがあります。

介護施設における温度・湿度の目安は下表のとおりです。

| 夏 | 冬 | |

| 温度 | 26~28℃ | 20~22℃ |

| 湿度 | 50~60% | 45~55% |

施設内に温度・湿度計を設置し、室温をみながらエアコンや加湿器の調整が必要です。

とくに、脱衣所やトイレなど寒暖差がでる場所の室温管理に注意しましょう。必要に応じてサーキュレーターやヒーターを設置し、空気を循環させることをおすすめします。

マニュアル作成

清潔保持や整理整頓、安全管理などについて、それぞれマニュアルを整備することも環境整備のひとつです。

これら取り組みは、リーダーやリスクマネジメントの担当者が1人で行うわけではありません。ユニットやフロア全体で管理し取り組む必要があります。

また、2024年(令和6年)度より「業務継続計画(BCP)」の策定が義務化されました。

自然災害や感染症発生時に介護業務が継続できるよう準備しておくことが求められているのです。

環境整備に関するマニュアルを作成し適宜改善していくことで、緊急時にも大いに役立つでしょう。

参考:厚生労働省『介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン』

介護施設で環境整備をするメリット・効果

介護施設で環境整備をするメリットやその効果は、主に以下の4つです。

1.利用者のリスク軽減

2.感染症の予防

3.介護職員の業務効率が向上

4.費用削減

これらのメリットを理解し、効果的に取り組みましょう。

利用者のリスク軽減

環境整備することで、ご利用者のさまざまなリスクの軽減につながります。

ご利用者における環境整備の効果は、以下のとおりです。

・快適で安心できる居住環境ができる

・自分らしい生活環境を構築できる

・ご利用者の疾患や状況にあわせた生活ができる など

ご利用者の生活環境を整備するときは、生活歴の調査やアセスメントが重要です。施設への入居は、ご本人からすると自宅を離れなければならず不安を感じてしまいます。

ご利用者が安心できる居住空間を提供できると、落ち着いて施設での生活を続けられるでしょう。

さらに、介護の視点ではご本人がより安全に生活できるよう整備していくことも大切です。

たとえば、以下のようなご本人の状況に応じた対応案が考えられます。

・転倒を予防するためにベッドからドアまで机や椅子を並べて動線を作る

・利き手が使えない方でも食事しやすい食器を選ぶ

・車いすの方でも調理に参加できるようホットプレートを準備する など

ご利用者が自分らしく生活できることで、身体機能や意欲の低下といったリスクも軽減できるでしょう。

感染症の予防

施設内の清潔や室温・湿度管理ができていると、感染症の予防につながります。

多くのご利用者が利用しているトイレや浴室、リビングが清潔に保たれていないと感染症が発生する可能性が高くなるでしょう。

インフルエンザやノロウイルスといった飛沫・経口感染で起こる感染症の予防のためにも、清潔・消毒は欠かせません。

また、それぞれの感染症で効果的な対策は異なります。使用薬剤や予防方法、発生時の対応についても準備しておくとよいでしょう。

介護職員の業務効率が向上

清潔保持や整理整頓により、介護職員の業務効率が向上します。

環境整備は、介護職員の視点からすると以下のようなメリットが挙げられます。

・必要な資料や用具がすぐに見つかり、スムーズに業務に取り組める

・モノを探す、取りに行くなどのムダな時間がなくなる

・ストレスが軽減され、集中できる など

介護職員がご利用者への介護業務に集中できると、ご利用者へのケアの時間が確保でき、サービスの質向上につながるでしょう。

費用削減

環境整備をすると、ムダな時間の削減だけでなく費用面も削減効果が期待できます。

具体的には、以下のような費用を削減できます。

・物品が長持ちし、買い替えなどの費用が減る

・整理整頓できていると、定量管理できムダな出費を抑えられる

・業務で必要な書類をペーパーレスにし、業務効率化と用紙代削減につながる など

最近では、介護業界でICT化が推進され電子記録が主流となりつつあります。業務効率をあげるためにも、ペーパーレスやICT化はますます注目されるでしょう。

介護現場におけるペーパーレスのメリットや導入のポイントについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてチェックしてください。

介護施設で環境整備をしない場合のリスク

一方で、環境整備を怠った場合、以下のようなリスクが考えられます。

1.転倒・事故が増加する

2.火事や非常時の対応が遅れる

3.介護サービスの質低下

4.利用者の生活の質(QOL)が低下する

それぞれ解説します。

転倒・事故が増加する恐れ

環境整備が不十分だと、転倒や事故が増加する恐れがあります。

とくに介護施設内において、乱雑に物が散らばっていたり床が汚れていたりすると、ご利用者がつまづき転倒するリスクが高くなることも。

以下の事例は、実際に筆者が体験・経験した事故の一部です。

・内服介助中に職員が離れてしまい、他ご利用者が薬を飲んでしまった

・掃除で使用するハイターを置きっぱなしにしてしまい、ご利用者がそれで顔を洗っていた

・夜中に訪室すると窓が空いており、ベランダに出てご利用者が「助けてー!」と叫んでいた

・ホームの玄関を締め忘れて、ご利用者が1人で出て次の日に10km離れた自宅付近で見つかった

「ちょっと忘れた」や「ふと目を離したすきに」など、事故が起こる要素は日常で数多く存在します。

実際に事故として顕在化されないものもあれば、命にかかわる事故になることもあるのです。

ご利用者の安全を守る環境を整備することが重要であり、1つでも多く事故を減らす取り組みが求められています。

介護施設におけるリスクマネジメントや必要な理由について、詳しく知りたい方は以下の記事もご覧ください。

火事や非常時に対応が遅れる

清潔保持や整理整頓ができていないと、火事やその他非常時における対応が遅れてしまう可能性があります。

たとえば、施設の中で以下のような問題や課題がないかチェックしましょう。

・避難経路に車いすや物品を置きっぱなしにしている

・新人職員が非常扉の開け方を知らない

・ご利用者の異常時に関するマニュアルが掲示されていない

・ご家族の情報や連絡先が整理されていない など

介護施設における火災への対策はもちろん、ご利用者の特変対応に時間がかかると命にかかわる状況になりかねません。

日常での環境整備だけでなく、緊急時の備えとしての環境整備も各担当者と一緒に作り上げる必要があります。

介護サービスの質低下

環境整備を怠ると、職員が働きづらい環境となり介護サービスの質が低下するリスクが考えられます。

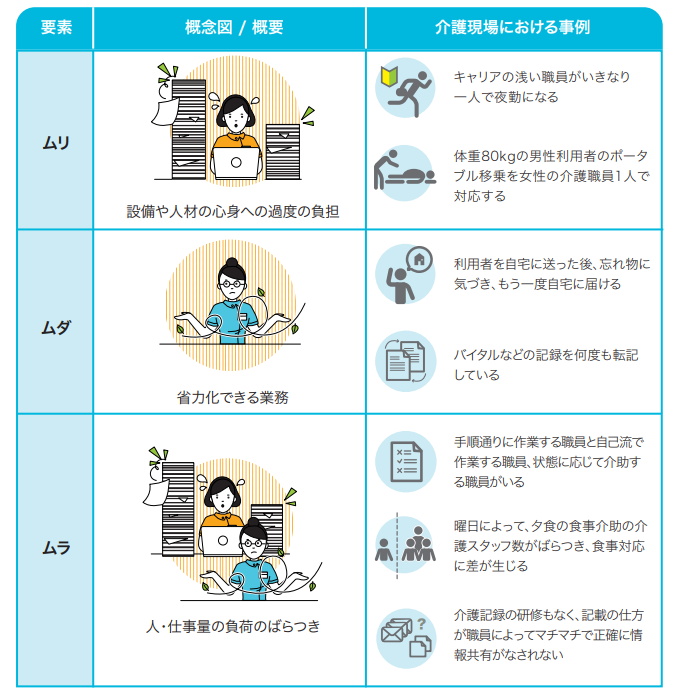

主に、「3M(ムリ・ムダ・ムラ)」をそのままにしていると、業務効率が大きく下がりご利用者へのサービスに影響がでることもあるのです。

出典:厚生労働省老健局 『より良い職場・サービスのために今日からできること(業務改善の手引き)』P.13

さらに、介護サービスの質が低下すると、ご利用者が安心して施設で生活できずクレームなどにもつながります。

ご家族との連絡手段としてスマートフォンなどを持参されるご利用者もいるため、ご利用者が直接ご家族に不平不満を伝えクレームに発展するケースも。

介護サービスの質低下を防ぐためにも、職員が働きやすい環境を整えましょう。

利用者の生活の質(QOL)が低下する恐れ

ご利用者や働く職員にとって施設環境がよくないと、ご利用者の生活の質(QOL)が低下してしまう恐れがあります。

『「誰」の環境を整備するか』でも記したとおり、環境整備の主役を間違えてしまうと逆に生活しづらくなったり生活を抑制したりすることもあるのです。

たとえば、以下のようなケースがないか現場で確認してみましょう。

・ご本人にあった杖や歩行器が準備されておらず、基本車いすで対応している

・食べこぼしが多すぎるため、職員が全介助している

・衣類の着脱介助に時間がかかるため、居室で服を脱ぎタオルでくるんで浴室に向かっている など

生活の質を低下させるだけでなく、プライバシー侵害の恐れもあるので注意が必要です。

介護現場におけるプライバシー保護や取り組みについては、以下の記事もあわせてチェックしてください。

介護施設で環境整備を成功させるポイント

介護施設で環境整備を成功させるポイントとして、以下などがあげられます。

1.環境設定の目標を明確にして共有する

2.環境整備のマニュアルを作成・定期的に見直す

3.発生した事故や異常を分析する

4.ツールは費用対効果を考えて導入する

5.利用者目線での環境作り

6.職員が業務しやすい環境作り

7.継続的に評価・改善を行う

それぞれのポイントをおさえて、より効果的に効率よく環境整備を実践しましょう。

環境整備の目標を明確にして共有する

施設で抱えている課題や問題を踏まえ、環境整備の目標を明確にし、チームで共有することが大切です。

環境整備を実施するうえで、少なくとも今までのやり方や物の配置が変わることがあるため、職員によっては「使いづらくなった」「めんどくさい」と感じるかもしれません。

そこで、明確な目標を共有することで、一丸となって環境整備に取り組めます。

たとえば、以下のような目標設定を掲げてみましょう。

・毎日始業前に整理整頓してから業務に取り組む

・3ヶ月に1度、ご利用者・ご家族へ清潔度アンケートを取り、意見を踏まえ改善する

・業務分担を明確にし、残業時間を〇%減らす など

目標を設定しておくと環境整備の基準が確立されるため、評価や改善を行うときにも役立ちます。

環境整備のマニュアルを作成・定期的に見直す

清潔保持や整理整頓方法を記したマニュアルを作成し、定期的に見直しましょう。

まずは、環境整備の方法についてまとめたマニュアルを作成します。文字だけでなく写真も活用すると一目でわかりやすいためおすすめです。

また、作成したマニュアルは定期的に見直しましょう。

その時に作ったマニュアルから時間が経過すると、当時の環境から変わっている可能性が考えられます。

ご利用者や職員の状況が変わったにもかかわらず、マニュアルが古いままだと現状にそぐわない業務が出てきて、逆に負担が多くなってしまうことも考えられます。

職員からは「マニュアルに書かれていないからやらない」「とりあえずマニュアルのことをしているだけ」という意見も出てくる可能性もあるのです。

そのため、環境整備にかかわるマニュアルを作成するだけでなく、定期的に見直して目標や方法を再周知しましょう。

発生した事故や異常を分析する

施設内では、ヒヤリハットや事故が一定数発生します。

もちろん環境を整備することで防げる事故もありますが、ご利用者の状況や環境の変化から事故が起こってしまうこともあるのです。

事故が発生したとき、環境整備の視点からその事故を分析し、よりご利用者や職員が安心できる環境づくりを目指しましょう。

たとえば、「SHELモデル」を活用すると事故や課題の分析がしやすくなります。

| 項目 | 内容 | 具体例 |

| S(ソフトウェア) | マニュアルやシステム など | ・介護記録や申し送りなどの情報共有が不足している ・事故に関する知識を習得する場がない など |

| H(ハードウェア) | 機器や介護用品、施設構造 など | ・車いすや机に汚れや破損がある ・ご利用者の身体にあった用具ではない ・トイレや浴室に手すりが設置されていない など |

| E(環境) | 物理的環境や室温・湿度、音 など | ・介助スペースがせまい ・空気が乾燥している ・段差付近の照明が暗い など |

| L(他人) | 当事者の周りにいる人(ヘルパー) | ・経験が少ない ・連勤続きで疲労が蓄積されていた など |

| L(当事者) | 事故にかかわった本人 | ・身体状況やADL、疾患 ・ご本人の生活リズムやご家族とのかかわり など |

あくまで、介護事故の原因は1つだけではなく、さまざまな環境が複合的に絡み合って発生することが大いに考えられるのです。

そのため、介護事故が発生した場合、その原因を少しずつ紐解き今後の環境整備に活かすきっかけにしましょう。

参考:ダイヤ高齢社会研究財団 『介護サービスにおける リスクマネジメントと SHEL モデル』

ツールは費用対効果を考えて導入する

環境整備するときに、さまざまなシステムや用具を使用することでより生活しやすくなります。ただし、ツールやシステムの導入は、費用対効果を考えて導入しましょう。

たとえば、以下のような失敗事例があります。

・レクリエーションの充実によりカラオケ機材を入れたが、結局誰も歌わなくなって物置にしまわれた

・介護記録ソフトを導入してみたが、担当者が退職したためシステム整備が不十分となった

システムやツールを導入する際は、その使用方法や維持についても考えて導入することが大切です。

また、最近ではワークシェアリングや介護助手など、介護業務の分業化が推進されています。

介護職員が掃除や洗濯に多くの時間をとられ介護業務に集中できないといった場合、介護助手や掃除・労務職員を導入してみるのも環境整備の1つといえるでしょう。

利用者目線での環境作り

入居しているご利用者の目線で環境整備を実施すると、ご利用者のQOL向上やサービスの質の向上につながります。

職員の業務中心でご利用者の生活を組み立ててしまうと、何から何まで職員で対応しなければならず、ご利用者は「何もしなくてよい」環境が生まれてしまいます。

たとえば、以下のような内容をご利用者と協力して取り組むとよいでしょう。

| 職員視点 | 利用者視点 |

| 洗濯物を干す・たたむ・片づける | ・それぞれ役割を分担させる (上着たたみ係・ズボン干し係 など) ・車いすの人でも干しやすい・たたみやすいツールの使用 (ハンガーラックや低い机 など) |

| 職員がすべて調理を行う | ・料理しやすい献立を決める ・シリコン素材などご利用者が使用しやすい調理器具を選ぶ ・食器の配膳・下膳がしやすいよう取っ手付きのおぼんを用意する |

もちろん、施設の方針によってはどこまでご利用者と一緒に行えるかが異なります。

その中でもご利用者と職員が一緒に環境を整備することで、双方にとってよい効果をもたらすでしょう。

職員が業務しやすい環境作り

職員の働きやすい環境整備ができると、業務の効率化が期待できます。

清潔や整理整頓といった物的環境だけでなく、コミュニケーションが取りやすく良好な人間関係を築ける人的環境にも注目しましょう。

介護職員にとって働きやすい職場環境の取り組み例は、以下のとおりです。

・残業をなくすために、業務改善に取り組む

・腰痛予防のため、移乗支援機器を導入する

・職場内研修を充実させ、日頃の悩みを解決できるようにする

介護業務を効率化できるとともに、ご利用者のケアに還元され、職員のモチベーションアップややりがいへとつながるでしょう。

業務改善の主な方法や効果・メリットについては、以下の記事もご覧ください。

継続的に評価・改善を行う

環境整備のマニュアルや取り組み内容は、継続的に評価し改善していきましょう。

介護施設における環境は、主に以下の要素で成り立っています。

・入居者数やその方々の状況

・職員数やその人間関係

・施設を取り巻く状況(地域とのかかわり)

・介護保険制度の改定 など

とくに、自施設の課題に応じた環境整備だけではなく、現代の介護保険の状況を見越して環境を整え変化させる必要があるのです。

環境整備は、介護現場だけでなく今後の介護報酬改定にも適応できるよう、定期的に目標の見直しや評価・改善を行っていきましょう。

まとめ

介護施設における環境整備は多岐にわたり、「どれから始めていけばよいか」「どう進めたらよいか」と悩む方が多くいらっしゃいます。

さまざまな要素が絡み合っているため、まずは1つずつ観察・分析し、施設の現状や課題にあわせて対応することが大切です。

記事でご紹介した環境整備のポイントをしっかりおさえておくと、よりよい効果が期待できるでしょう。

| この記事の執筆者 | しょーそん 保有資格:介護福祉士 認知症実践者研修 修了 認知症管理者研修 修了 認知症実践リーダー研修 修了 グループホームに11年勤務し、リーダーや管理者を経験。 現場業務をしながら職員教育・請求業務、現場の記録システム管理などを行う。 現在は介護事務の仕事をしながら介護・福祉系ライターとしても活動中。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。