PDCAサイクルという言葉を、一度は聞いたことがあるのではないでしょうか。多くのビジネスの場面や教育の分野で広く使われている手法です。

令和3年の介護報酬改定でも「科学的介護推進体制加算」が新設され、PDCAサイクルへの取り組みが算定要件に組み込まれました。介護サービスにおいても、品質管理や事故対策といった幅広い問題の解決に寄与するものと期待されています。

参考:厚生労働省|令和3年度介護報酬改定の主な事項について 3.自立支援・重度化防止の取組の推進 P29

この記事では、介護現場におけるPDCAサイクルの各ステップの説明と注意点、メリットやデメリット、実践のコツについて解説します。

目次

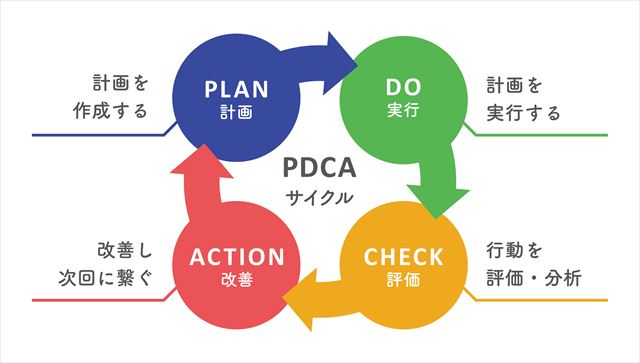

PDCAとは

PDCAサイクルは、品質管理に用いられてきた手法です。Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価・振り返り)、Action(改善)の頭文字から名付けられ、4つのステップを繰り返すことで問題の解決を目指します。

PDCAサイクルは元々、製造業で用いられていましたが、現在は様々な業界で活用されています。もちろん介護業界でも活用されており、既に取り入れている介護施設も多いでしょう。

以下にまずはPDCAサイクルの各ステップを簡潔にご説明します。これからPDCAサイクルに取り組む方というは参考にしてみてください。

Plan(計画)

目標の設定と、問題解決に向けた対策を計画します。問題の原因を深く考察し、根本部分へのアプローチに向けた改善案の構築が重要です。

この後のステップでは、実際に計画された対策を実行し、評価が行われます。そのため、ここで決定される目標や改善策は具体的で数値化できることが望ましいです。

例えば、

「利用者様に寄り添ったケアを行う」

「事故が減るように注意して業務に取り組む」

など、あいまいで評価が難しい目標設定や解決策では、それらがどのように実施され、どの程度有効であったかが判断しづらくなります。

そのため、

「食事提供のミスを0にする」

「ダブルチェックを行う」

など、誰にでもわかりやすい形で目標を設定し、対策を講じることが大切です。また、この段階で実行から評価までの期間も設定しておきましょう。

Do(実行)

目標と計画、期間を設定したら、実際の行動(実行)に移します。このステップでは、最初に決められた対策が適切に行われていることを定期的に確認しながら進めていきましょう。職員間で認識や作業の進め方に違いがあると、次のステップでの正確な評価が難しくなります。

実際に計画した対策を実行してみると、思っていたより職員の負担が大きいことや、予想以上に時間がかかってしまうことに気付く場合もあります。そんな時は、Planに戻って練り直すこともやむを得ないと考えましょう。

そして、対策を実行したことと、得られた結果は記録に残すようにします。記録の仕方も事前に決めておくと良いでしょう。職員間での記録内容の漏れや抜けが少なくなります。記入者によって記述内容のばらつきが生じることを防ぐ必要があります。

Check(評価・振り返り)

このステップでは、行われた対策が実際の結果に結び付いているかを評価します。記録やデータを参照し、当初の目標を達成できているか確認しましょう。

カンファレンスなどで現場からのフィードバックを受けることも良い方法です。本来の目的以外の効果が見られたことや、別の原因が潜んでいることなど、職員の気付きから得られた情報は次のサイクルに必要ですので、しっかりと収集しましょう。

注意点として、データによる評価を基本とし、職員の感覚だけで評価することは控えましょう。Planの項でも、目標は数値化されていることが望ましいとお伝えしましたが、目標の達成が科学的な根拠に基づいていることを明確にする必要があります。そのため、第三者から見ても判断できるよう、データによって評価されなければならないことを覚えておきましょう。

Action(改善)

最後に、評価結果をもとに、改善点を洗い出し、次の行動を決定します。もし、目標の達成ができていなかった場合は、再度Planのステップに戻り、Do、Check、Actionの工程を繰り返します。

何度もPDCAサイクルを回すことで、より適切な対策を生み出すことができ、継続的な成長が可能となります。ただし、PDCAサイクルを回す際には必ず目的を確認し、実行することが目的にならないように気を付けることが大切です。継続してPDCAサイクルを行う場合には気を付けなければなりません。

PDCAサイクルの回し方

PDCAサイクルにおける各ステップは、密接に連携しています。効果的に回し、課題を解決していくためには、各ステップが正しく実行されなければなりません。特に、「Plan」と「Check」はサイクルの根幹となります。

最初のPlanの段階で、課題について深く考察することで良い解決策を導き出せれば、次のDoにおいても良い結果が得られることでしょう。また、Checkでの評価をしっかりと行うことで、次のActionが明確になります。

PDCAサイクルは可能であれば短期間で回すのが望ましいです。現場の業務負担になり過ぎないように、期間設定をするようにしましょう。短期間でPDCAサイクルを回していく中で、施設内のリスクを浮き彫りにし、適切かつ具体的な改善策の提案が可能となります。

PDCAサイクルは介護現場のリスクマネジメント強化にも非常に役立つでしょう。介護現場のリスクマネジメントに関しては以下の記事に参考にしてみてください。

・介護現場のリスクマネジメントとは?事例から学ぶ対処法や目的・重要性

具体的な事例を紹介しながら、介護現場での事故発生時における対処法や目的、リスクマネジメントの重要性について解説。

PDCAサイクルのメリット

PDCAサイクルには以下のメリットがあります。

・目標が明確になる

・継続的に業務改善ができる

・行動に集中できる

それぞれ詳しく解説します。

目標が明確になる

目標を設定するにしても、あいまいな目標設定では、職員一人ひとりの認識や判断に差が生まれやすくなってしまいます。

例えば「業務効率の改善を目指す」というように、何をどこまでやればいいのか分からない目標設定では、職員によってバラつきが出てしまいます。さらには効率の改善を優先しと捉えた結果、雑な介助で効率を上げようとする職員が出てきてしまっては元も子もありません。

より具体的に、何をどうするのか、そのために何をするのかまで決めるのがPDCAサイクルの特徴です。

「就寝介助に要する時間を5%減らし、遅出が時間内に退勤できるようにする」

「食事の配膳を効率化して、食事介助の時間を10分増やす」

などの具体的な目標を掲げることで、その課題に対してより焦点を絞った改善策が構築できます。

継続的に業務改善ができる

PDCAサイクルは、通常一回転では終わりません。問題に対する解決策が見つかったとしても、より効率的な方法はないか、より安全性の高い方法はないかを、サイクルを回す中で見い出していくことができます。

さらに、一つの課題に対して改善策の構築ができたら、また別の課題をPDCAサイクルに落とし込むことで、継続的に業務改善を行うことができます。

行動に集中できる

様々な課題に対して計画や実行といった一つひとつのプロセスを順番に行うことから、PDCAサイクルの実行中は、各ステップに意識を集中することができます。これにより、ステップごとの効果を最大化でき、より質の高い問題解決の実現が可能です。

具体的には、Planの段階では問題点に対する深い考察と対策を講じることに注力し、Doの段階ではPlanで決定した改善策が適切に実施されているかどうかをしっかりと確認します。これらの作業は同時に行うより、段階的に分けて行うほうが、職員にとっても業務が簡便化され、リーダーもサイクルの管理がしやすくなることでしょう。

PDCAサイクルのデメリット

PDCAサイクルを行う際は、メリットだけでなく、デメリットも意識する必要があります。以下のデメリットを意識しながら、その影響を最小限に抑えるよう努めることで、より効果的な実践が可能になります。

改善に時間がかかる

各プロセスを順番に行う必要があるため、1サイクルを回すだけで数ヶ月を要することもあります。さらに複数回行うことを考えると、さらに長い期間が必要です。そのため、迅速な対応が必要な課題には適していない側面があります。また、効果が現れるまでモチベーションを維持し続ける努力も必要です。

新しいアイデアが生まれにくい

PDCAサイクルは、現状の問題解決を図るための手法です。そのため、これまでにない新しいアイデアや視点を必要とする場面においては、必ずしも望まれる効果が得られるとは限りません。

これは、PDCAサイクルがこれまでの情報やデータを根拠として対策を考えることを基本としているためです。そのため、今までと異なった視点や発想を得ることを期待しても、難しいといえるでしょう。

PDCAを回すことが目的になる可能性がある

PDCAサイクルは、あくまでも業務改善の手段として捉えるべきですが、繰り返しているうちに形式的な作業となってしまうことが危惧されます。

そうなると、課題解決や介護サービスの品質改善のための手段ではなく、作業を満たすための手段となり、業務改善に結びつかないこととなってしまいます。

PDCAサイクルで設定する課題によっては、長期間の取り組みとなる場合もあります。そのため、関わるメンバー全員が目的を定期的に確認しながら、忍耐強く取り組むことが求められます。

PDCAサイクルに向いている課題

PDCAサイクルはその性質上、明確な目標設定や数値化が難しい課題に対しては、正確な評価ができないため、サイクルを継続することが困難です。その反対に、数値化しやすくPDCAサイクルに向いている課題もあります。以下に例としてご紹介します。

転倒予防対策

転倒リスクの高い利用者様を選定します。ヒヤリハットの事例などから分析し、PDCAサイクルに落としこんで、予防策を計画します。一定期間における転倒やヒヤリハットの件数を数値として比べることで、対策の有効性を図ることが可能です。

職員教育と研修

必要な研修内容やスケジュールを計画し、研修後の職員の知識・技術の習得状況を確認します。期間内に習得できていない事項については、研修期間を延長する、研修方法を見直すなどの対策を取り、サイクルを回し続けることで最適化が可能です。

業務プロセスの効率化

業務の無駄を洗い出し、効率化のための計画を策定します。削減できた時間は数値化でき、評価がしやすいという特徴があります。

栄養管理と食事サービスの改善

食事量の記録や医療機関による採血の結果によって、栄養状態や摂取状況は数値化されるため、評価がしやすい傾向があります。

リハビリテーション

ROMや筋力、平衡感覚などは、体力テストなどにより数値化しやすく、PDCAサイクルに適しています。

PDCAサイクルを効果的に回すコツ

前述のとおり、課題によってはPDCAサイクルに適するものと適さないものが存在しますが、効果を最大化するために念頭に置いておくべきことがいくつかあります。PDCAサイクルを効果的に回すコツを以下にいくつかご紹介します。

目標を数値などで具体化する

評価が適切に行われるためには、誰が見ても納得できる数値によって効果が測定できることが重要です。目標設定の時点で、数値化できるもの、テストが可能なものを取り入れることで、有効性を測ることができます。

目に見える結果が出れば、職員のモチベーションにもつながり、PDCAサイクルを回し続ける原動力にもなります。

現実的な計画を立てる

Plam(計画)の段階で理想を求め、高い目標を立ててしまうことは、あまりおすすめできません。利用者様にとって、あるいは職員にとってあまりに負担が大きすぎる対策は、継続性の面から見ると適切とは言えないでしょう。無理のない範囲で改善策を設定することが大切です。

定期的に評価を行い改善につなげる

一時的に効果が得られたとしても、数ヶ月後には元に戻ってしまうこともあります。一度改善したら終了ではなく、定期的にモニタリングの機会を設けることが大切です。

一旦解決したとしても、新たな原因が表面化することもあります。四半期に一度くらい、職員からの情報を共有し、新たな課題の発現に注意するようにしましょう。

継続してPDCAを回し続ける

一度PDCAサイクルを回してみて思ったような結果が得られなかったとしても、すぐにあきらめるのではなく、問題点の洗い出しをしっかりと行い、何が違っていたのか、原因はどこにあるのかを確認し、サイクルを回し続けることが大切です。

PDCAサイクルを一度回したことで新たに得られた情報を元に、目標設定を再考し、繰り返し挑戦し続けましょう。その過程で職員自身もこれまでと異なった視点を持つことができ、様々なアプローチの仕方を習得することにつながります。

PDCAサイクルをより効果的に実践するには

PDCAサイクルの一番のネックは、時間がかかることです。そのため、緊急性の高い課題であるほど不向きとされています。PDCAサイクルを効果的に実践するには、以下の点に留意すると良いでしょう。

PDCAサイクルの期間を可能な範囲で短くする

PDCAサイクルの期間は可能な範囲で短くすると効果的です。なるべく短期間で回すことで、対応可能な課題が増えるとともに、量をこなすことにもつながります。一つのサイクルを1ヶ月から3ヶ月程度で回していくことが理想です。早く回すことで、早期に効果を確認し、次のサイクルに進めることができます。

しかし、通常業務に加えてPDCAサイクルを回すのは職員の業務負荷を増やすことにもなります。その点も考慮した期間設定が大切となります。

まとめ

PDCAサイクルは、継続的な業務改善のための手法です。「科学的介護推進体制加算」が新設され、PDCAサイクルへの取り組みが算定要件に組み込まれるなどもあり、介護の現場においても、ますます重要視されることが予想されます。

リーダーや管理者はPDCAサイクルを有効に活用し、施設の対応力やリスク管理を高い水準に引き上げることが、今後求められることになるでしょう。PDCAサイクルの導入を検討されている施設の担当者の方は、ぜひ本記事を参考に、数値化しやすい課題から取り組みをされてみてはいかがでしょうか。

本記事の内容に関連した記事として以下などもあります。合わせてご参考にしてみてください。

・科学的介護推進体制加算(LIFE加算)とは?算定要件や対象介護サービスを解説

・介護現場のリスクマネジメントとは?事例から学ぶ対処法や目的・重要性

・介護現場のヒヤリハット事例集【10事例】介護事故を防止するために

| この記事の執筆者 | ユージン 保有資格:介護福祉士 社会福祉士 認知症ケア専門士 介護付き有料老人ホームで16年勤務。内3年は介護リーダーを務める。現在は新人職員、中堅職員の指導を行いながら、チームケアの維持に尽力。 また、長い現場経験を活かして、介護・福祉関係のライターとしても活動中。 |

|---|

・【シンクロシフト】無料で試せる介護シフト自動作成ソフト

シフト作成の負担を軽減!スタッフに公平なシフトを自動作成!希望休の申請も、シフトの展開もスマホでOK!「職員の健康」と「経営の健康」を強力にサポートする介護業界向けシフト作成ソフト。まずは無料期間でお試しください。

・介護シフト管理 自動作成ソフト・アプリ8選!料金やメリットを紹介

介護業界向けシフト作成ソフト・アプリを紹介。シフト作成にかかる負担を減らしたいのなら、介護施設のシフト作成に特化したソフトやアプリの導入がおすすめです。

・介護施設でのシフト作成(勤務表の作り方)のコツを詳しく解説!

シフト作成に数十時間をかけている介護現場もあります。シフト作成業務を効率的に進めるコツを解説しています。

・介護・福祉現場のICT化 活用事例・導入事例5選

人手不足が深刻となる中、介護現場のICT化による業務効率化は待ったなしです。介護福祉現場における活用事例や導入事例、メリット・デメリットを解説します。